随着旅游业的快速发展,主题乐园行业已从“硬件比拼”迈入“运营决胜”的深水区。同质化竞争加剧、客群需求迭代、获客成本攀升等多重压力,倒逼行业跳出“游乐设施堆砌”的传统逻辑,转向以用户价值为核心的创意运营。单纯的活动策划难以形成壁垒,只有将创意与IP价值、数据洞察、商业逻辑深度绑定,才能实现客流与营收的双重增长。本文选取了5个最近两年的创新运营实践案例,从底层商业逻辑出发,提炼可落地的运营框架,为今后主题乐园项目运营提供参考。

作为迪士尼在华语市场的核心布局,香港迪士尼曾陷入长达十年的持续亏损,2022-2023财年入园人次仅620万,客单价891港元,远低于东京迪士尼水平,核心问题集中在“IP体验陈旧”、“客单价偏低”、“固定成本高”三大痛点。随着全球文旅市场复苏,乐园亟需通过突破性运营打破盈利困境,重塑区域竞争力。

1.急需解决以下问题

破解IP吸引力下滑难题,打造差异化核心体验;

提升客单价与单客价值,降低盈亏平衡所需客流量;

优化成本结构,实现重资产项目的可持续盈利。

2.运营策略

(1)IP园区沉浸式打造

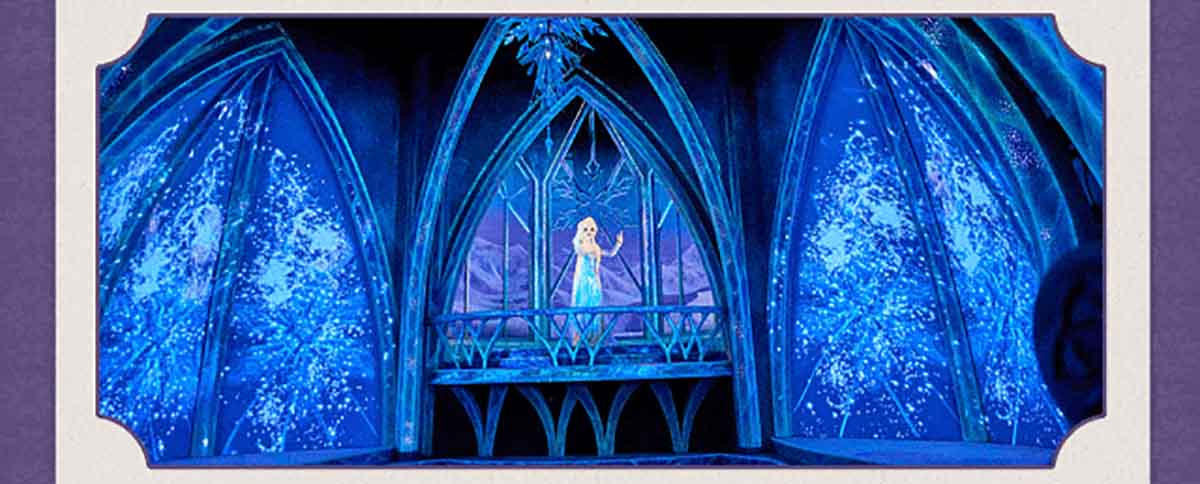

投资109亿港元打造全球首个“魔雪奇缘世界”园区,1:1还原电影场景,设置“阿伦黛尔城堡”“冰雪皇宫”等互动空间,配套专属演艺《冰雪奇缘:欢唱盛会》,实现IP从“符号展示”到“场景沉浸”的升级。

(2)精准定价与产品组合

将最高单日成人票价提升至939港元,同时推出“园区+酒店”高端套餐,针对家庭客群设计“魔法护照”多日通票,通过价格分层匹配不同消费能力客群。

(3)衍生消费场景延伸

开发超过200款“冰雪奇缘”主题衍生品,涵盖服饰、文具、家居等品类,在园区内设置6个主题消费区,实现“体验-消费”无缝衔接。

3.业绩

2023-2024财年实现暌违十年的扭亏为盈,营收增加30亿港元,利润提升8.38亿港元;

入园人次达750万,同比增长21%,客单价从891港元跃升至1043港元,首次突破千元大关;

“魔雪奇缘世界”园区贡献了35%的客流增量,其衍生产品销售额占全园商品总销售额的42%;

盈亏平衡点显著优化,按新票价折算,年游客量仅需605万人次即可保本,较此前减少90万人次。

东京迪士尼虽长期占据全球主题乐园营收榜首,但2022年仍面临疫情后客流恢复乏力(仅为疫情前80%)、核心IP“老化”质疑、年轻客群流失(18-39岁占比33%)等问题。作为重资产运营的标杆,其核心挑战在于如何在保持经典IP价值的同时,持续激发市场新鲜感,提升用户终身价值。

1.需解决的问题

激活经典IP的当代生命力,避免IP消费疲劳;

吸引年轻客群,平衡不同年龄层用户需求;

延长用户停留时间,提升单客消费总额(客单价+消费频次)。

2.运营策略

(1)跨IP联动的叙事化演艺

“Disney100周年星愿奇旅”巡游并非简单的角色堆砌,而是以“愿望传递”为核心叙事,串联50个经典角色的成长故事,结合全息投影、无人机编队技术,打造“空中+地面+剧情”的三维沉浸体验,强化情感共鸣。

(2)分层化IP消费场景

针对核心粉丝推出“冷门角色定制见面会”(需提前预约且限量),针对大众客群设计100个“星愿打卡点”的收集任务,针对年轻客群开发盲盒式周边和主题联名餐饮,形成“大众普及+粉丝深耕”的消费矩阵。

(3)数字化情感连接

通过官方APP实现角色互动预约、打卡任务追踪、个性化行程推荐,同时推出“迪士尼记忆相册”功能,自动整合游客在园区拍摄的照片与互动视频,生成专属纪念内容,强化用户情感留存。

3.成绩

2023财年游客量达2751万人次,同比增长25%,恢复至2019年的95%,营收5137.84亿日元(约合人民币238.4亿元),创历史新高;

18-39岁客群占比提升至45%,同比增长12个百分点,社交媒体相关话题曝光量超8亿次,UGC内容占比达68%;

客单价16644日元(约合人民币772元),较2022年提升32%,其中限定周边和定制服务贡献了55%的二次消费增长;

游客平均停留时间从7.2小时延长至8.5小时,复购率从28%提升至36%。

上海影视乐园作为传统影视拍摄基地,长期面临“拍摄与文旅运营冲突”、“非黄金时段客流稀疏”、“单一观光模式附加值低”三大痛点,2022年夜间客流占比仅18%,二次消费占比不足20%。其核心挑战在于如何将“影视资源”转化为“可消费的文旅体验”,实现从“流量”到“留量”再到“销量”的转化。

1.需要解决的问题

平衡影视拍摄与文旅运营,提升场地利用率;

激活夜间与非周末时段,填补运营空白;

打破“观光式”体验局限,提升单客价值与复游率。

2.运营策略

(1)影视IP的沉浸式场景转化

紧扣热播剧《繁花》热度,并非简单复刻场景,而是打造“沉浸式繁花之旅”,融入剧情互动(如“黄河路美食打卡任务”“老上海舞厅互动演艺”),将“剧集流量”转化为“实地体验需求”,并根据剧集热度持续更新互动内容。

(2)戏剧化夜场运营

推出《新世界:破笼之宴》沉浸式演艺,以4栋别墅、1座庄园构建60余个戏剧空间,采用“戏剧+餐饮+游戏”模式,游客以“角色身份”参与剧情推进,将夜间体验从“灯光观赏”升级为“深度参与”,延长夜间运营时长至22:00。

(3)跨界业态补位

与海底捞合作打造“嗨King电影营地”,推出团建剧本杀、户外烤肉等产品,精准对接企业团建需求,填补工作日及非黄金时段的客流缺口;同时引入松江非遗美食,构建“演艺+餐饮+文创”的消费闭环。

3.成绩

2024年总营收同比增长47%,其中《新世界》项目营收同比增长143%,平均上座率从54%提升至96%,谢幕视频全网播放量过亿;

“沉浸式繁花之旅”累计接待游客18万人次,带动夜场客流占比从18%提升至42%,二次消费占比从19%提升至41%;

团建项目年接待企业客户超300家,贡献了23%的非周末客流,带动园区整体平峰期利用率提升58%;

抖音相关话题播放量超1.3亿次,游客自发分享率达45%,成为华东地区沉浸式文旅标杆项目。

国内海洋主题乐园同质化严重,40%的项目集中于“观光+机械游乐”模式,游客体验趋同导致复游率偏低。珠海长隆飞船乐园作为新开业项目,面临“如何快速建立差异化优势”、“如何吸引亲子客群并提升粘性”、“如何平衡娱乐性与教育价值”三大核心问题,需在竞争激烈的市场中快速破圈。

1.需要解决的问题

打破海洋主题乐园同质化僵局,构建独特核心竞争力;

提升亲子客群的参与感与价值获得感,强化“寓教于乐”认知;

快速打响品牌知名度,实现开业即盈利的市场表现。

2.运营策略

(1)科普体验的互动化设计

推出“珊瑚小小研究员”“海洋生物观察员”等实操类科普项目,游客可参与珊瑚培育、海洋生物行为记录等任务,完成后获得“科普认证证书”,将抽象的海洋知识转化为可感知、可参与的体验,配套专业讲解员实时答疑,提升知识传递效率。

(2)科技赋能的顶级演艺

打造《长隆秀》,集结28个国家的艺术家,融合杂技、极限运动等多元门类,运用3DMapping、高空机械、动态舞台等技术,呈现《水上威尼斯》《大漠铁骑》等金奖节目,构建“视觉+听觉+触觉”的多维震撼体验,演出时长90分钟,实现“一台演艺吸引游客停留半天”的效果。

(3)主题IP的全场景渗透

围绕海洋生物打造“海洋霸主超级大巡游”,花车设计融入生物习性特点,巡游过程中穿插互动环节(如“与虎鲸挥手互动触发特效”),同时开发系列主题餐饮(如“海洋生物造型甜品”)、周边产品,形成“观赏-互动-消费”的完整闭环。

3.业绩

2024年7月开园后,首季度接待游客超800万人次,年接待游客量近4000万人次,跻身全球主题公园集团前列;

荣获第31届TEA西娅奖“最佳海洋主题公园”和“最佳演艺”两项大奖,行业认可度达顶级水平;

亲子客群占比达72%,游客平均停留时间6.5小时,二次消费占比达48%,其中科普项目参与率达68%,带动相关衍生品销售增长300%;

游客满意度达94%,复游率达29%,显著高于国内海洋主题乐园18%的平均复游率。

乐高乐园的核心客群长期聚焦3-12岁亲子家庭,面临“孩子年龄增长后流失”、“青少年客群占比低(仅8%)”、“夜间运营空白”等问题。作为乐高品牌的“体验旗舰店”,其核心挑战在于如何打破年龄限制,将“积木玩具”转化为“全龄段创意体验”,提升场地综合利用率与单客价值。

1.需解决的问题

拓展客群年龄范围,吸引13-16岁青少年客群;

激活夜间时段,延长运营周期,提升场地利用率;

强化游客参与感与创意表达,从“被动游玩”转向“主动创造”。

2.运营策略

(1)定制化创意工坊

设置不同难度等级的乐高搭建课程,从基础的“家庭徽章制作”到高阶的“迷你模型设计”,配备专业设计师现场指导,游客作品可带走或展示在园区“创意墙”,满足不同年龄层的创意表达需求,青少年专属工坊占比达40%。

(2)夜间互动灯光秀

推出“乐高星光奇境”,用1500万盏LED灯装饰建筑与模型,配套“灯光寻宝”小程序,游客扫描灯光装置解锁乐高角色故事,完成任务可兑换限定积木套装,将夜间体验从“静态观赏”升级为“动态互动”。

(3)亲子协作挑战项目

设置“乐高城堡搭建挑战”“城市模型共创”等团队项目,家庭或游客组队合作完成大型模型,获胜团队可获得乐高限定套装,同时将作品在园区展示,强化游客的“成就感与归属感”。

3.业绩

2024年夏季预订量同比增长25%,游客来自全球95个国家,国际游客占比达62%;

夜间客流量占比从18%提升至42%,暑期夜间消费占比达53%,单客消费同比增长25%;

13-16岁客群占比提升至17%,亲子客群复购率从22%提升至35%,家庭客群平均停留时间从5.8小时延长至7.1小时;

创意工坊相关消费占比达30%,其中青少年专属产品销售额同比增长47%。

1.IP运营的本质是“价值延伸”,而非“符号展示”

上述案例的共性在于,IP并非简单的视觉元素堆砌,而是形成了“内容创作-场景体验-消费转化-情感留存”的完整价值链。东京迪士尼的IP运营以“情感共鸣”为核心,通过叙事化演艺让经典角色“活起来”;香港迪士尼通过重投IP园区,实现了从“IP授权”到“IP场景化溢价”的升级;乐高之家则将“积木IP”转化为“创意表达工具”,让游客成为IP内容的共创者。反观国内部分项目,仅将IP作为装饰元素,缺乏体验化、消费化的延伸,自然难以形成竞争力。

2.客群运营的关键是“需求分层”,而非“广谱覆盖”

以上案例均实现了精准的客群细分与需求匹配,如东京迪士尼针对年轻客群设计盲盒周边与社交化打卡任务,针对核心粉丝推出定制化互动;乐高之家专门开发青少年创意工坊,打破年龄限制;上海影视乐园用团建产品对接企业客户,用夜间演艺吸引年轻客群。Z世代客群的“社交需求”、亲子家庭的“教育需求”、核心粉丝的“专属需求”,被精准转化为不同的体验产品,最终实现“全龄段覆盖、各客群满意”的效果。

3.时段运营的核心是“价值填充”,而非“延长时间”

多数乐园面临“黄金时段拥挤、平峰时段闲置”的困境,而以上案例通过“内容填充”激活了非核心时段价值。上海影视乐园用沉浸式演艺填补夜间空白,用团建产品激活工作日客流;乐高之家通过夜间灯光互动,让夜间成为独立的体验场景;香港迪士尼通过多日通票与酒店套餐,延长游客停留时间。其底层逻辑是:时段价值不在于“时长”,而在于“单位时间内的体验密度与消费可能性”。

4.技术应用的核心是“体验赋能”,而非“技术堆砌”

VR/AR、全息投影、大数据等技术在案例中广泛应用,但均服务于核心体验目标。如东京迪士尼的无人机编队是为了强化IP叙事的视觉震撼;珠海长隆的3DMapping技术是为了提升演艺的沉浸感;香港迪士尼的数字化系统是为了优化游客行程体验。技术本身不具备吸引力,只有与体验内容、用户需求深度结合,才能转化为竞争力。国内部分项目盲目引入高科技设备,却缺乏对应的内容支撑,最终沦为“打卡道具”。

5.盈利增长的逻辑是“单客增值”,而非“客流堆砌”

主题乐园的重资产属性决定了,仅靠客流量增长难以覆盖成本,上述案例均通过“单客价值提升”实现了盈利突破。香港迪士尼客单价提升17%,直接降低了盈亏平衡所需客流量;东京迪士尼通过二次消费占比提升,实现了营收创纪录;上海影视乐园的二次消费占比从19%提升至41%,成为营收增长的核心动力。这意味着,运营的核心应从“如何吸引更多游客”转向“如何让单个游客消费更多、停留更久、复游更频繁”。

(一)IP赋能:构建“内容-体验-消费”的完整链条

1.IP选择:优先选择有“情感基础”或“内容延展性”的IP(本土传统文化IP、热播影视IP、原创特色IP),避免盲目引进海外IP;

2.场景转化:将IP转化为可参与的体验项目,如非遗IP可开发手工工坊,影视IP可打造沉浸式剧情体验,原创IP可设计角色互动与任务体系;

3.消费延伸:开发分层级的IP衍生品,针对大众客群推出平价纪念品,针对核心粉丝推出限量款、定制款产品,同时将IP融入餐饮、住宿等业态,形成“体验-消费”闭环。

(二)客群深耕:打造“精准匹配”的体验矩阵

1.亲子家庭:开发“教育+互动”类产品,如科普实操项目、亲子协作挑战,配套儿童友好设施与主题餐饮,推出“亲子年卡”提升复购;

2.Z世代客群:强化体验的“社交属性”与“传播性”,设计网红打卡场景、沉浸式剧本杀、主题派对等产品,优化社交媒体传播适配性,鼓励UGC内容创作;

3.核心客群:建立会员体系,提供专属权益(如优先体验、定制服务、限量产品预订),定期举办粉丝活动,强化“专属感与归属感”;

4.平峰客群:开发团建产品、研学产品、夜间专属体验,对接企业、学校等B端客户,填补非黄金时段客流空白。

(三)时段运营:实现“全时段价值最大化”

1.日间运营:提升体验密度,合理规划演艺场次与互动活动,减少游客等待时间(如在等候区设置小型互动、演艺节目),增加二次消费触点;

2.夜间运营:打造独立的夜间体验主题(如灯光秀、沉浸式演艺、主题派对),配套夜间餐饮、住宿产品,推出“日间+夜间”联票,延长游客停留时间;

3.平峰运营:针对工作日、淡季等平峰时段,推出专项优惠(如“工作日特惠票”“淡季套餐”),对接B端客户(企业团建、学校研学),用定制化产品激活闲置产能。

(四)技术落地:聚焦“提升体验效率与价值”

1.前端体验:用VR/AR、全息投影等技术提升核心项目的沉浸感,如将历史IP转化为虚实结合的互动体验,将科普内容转化为趣味化的技术演示;

2.运营优化:通过大数据分析游客行为(停留时间、消费偏好、游玩路线),优化项目布局与运营策略,如增加高人气项目的运营频次,调整低参与度项目的内容;

3.服务升级:开发智能导览系统,提供个性化行程推荐;推出数字化互动工具(如打卡小程序、互动游戏),提升游客参与感;建立会员数据体系,实现精准营销与个性化服务。

(五)盈利优化:构建“多元协同”的盈利模型

1.门票策略:推出分层级门票(基础票、通票、VIP票),搭配多日票、年卡、家庭套票,通过价格歧视提升整体收益;

2.二次消费:提升餐饮、文创、互动体验等二次消费的占比,如将餐饮与IP结合(主题餐饮),将文创产品与体验结合(完成任务兑换限定产品);

3.跨界合作:与酒店、餐饮、零售品牌开展跨界合作,推出“乐园+酒店”“乐园+餐饮”套餐,拓展盈利渠道;

4.品牌授权:在保证体验质量的前提下,开展IP授权业务,开发周边衍生品,实现“乐园外盈利”,如乐高之家的积木产品、迪士尼的IP联名商品。

全球主题乐园的创意运营实践证明,真正的创新并非“天马行空的创意”,而是“基于商业逻辑的用户价值创造”。香港迪士尼的扭亏为盈、东京迪士尼的持续增长、上海影视乐园的逆势突围,本质上都是通过精准洞察用户需求,将创意转化为可感知的体验、可转化的消费、可留存的情感。

对于国内主题乐园项目而言,无需盲目复制海外模式,而应结合本土文化、客群特点与项目定位,将上述底层逻辑转化为可落地的运营方案。未来,主题乐园的竞争将不再是“谁有更好的设施”,而是“谁能为用户创造更多价值”——无论是情感价值、教育价值、社交价值,还是娱乐价值,唯有持续创造核心价值的项目,才能在同质化竞争中穿越周期、持续增长。

扫一扫添加微信

关注微信公众号

总部地址:广州市番禺区番禺大道北555号广州番禺天安节能科技园总部中心23号楼12层 邮编:511400

生产基地地址:广东韶关新丰马头镇工业园

联系电话:020-39388591 传真:+8620-23889566

24小时业务热线:18675872398(微信同号)

业务邮箱:hs@gzhaisen.com