近年来全球“疗愈经济”呈现爆发式增长,据全球健康研究所预测,2025年市场规模将达7万亿美元,年增长率约10%。在“健康中国”战略与人口老龄化趋势双重驱动下,康养产业已形成万亿级市场,其中“疗愈康养”作为针对亚健康及老年人群的创新模式,正成为文旅产业突破同质化困局的关键路径。本文将结合前沿案例与行业趋势,系统解析疗愈经济赋能文旅发展的实践策略。

1.市场潜力与政策红利

《康养蓝皮书》指出,中国康养产业已形成旅居、运动、疗愈、研学四大核心业态,共同支撑起万亿级市场。政策层面,“健康中国2030”与《中医药发展战略规划纲要》等文件明确鼓励“文旅+康养”融合,2025年多地政府将疗愈康养纳入产业规划(如南通《中医药强市三年行动方案》明确指出“结合地方旅游资源,开发中医药健康旅游线路和产品”)。

消费端呈现显著升级趋势,中老年群体需求从“疾病治疗”拓展到“健康养护”“休闲旅游”等品质化消费,消费结构日益多元化、个性化;心理健康成为重要考量,老年抑郁症状检出率高达15.5%-16.8%,凸显精神慰藉需求提升。年轻一代将健康管理视为生活方式核心,推动营养补充、运动健身及智能健康产品消费快速增长。这种全龄段健康消费潜力加速释放,为文旅产业转型开辟了广阔市场空间。

2.疗愈经济的核心价值

与传统文旅相比,疗愈经济聚焦自然疗法与自我修复能力激发,通过中医药、森林、温泉、艺术等载体,提供“可触摸的疗愈场景”。例如山西清凉湾温泉康养小镇,以“微度假+康养+疗愈”重构温泉体验,将禅修冥想、中医理疗植入温泉场景,打破“泡澡式温泉”的同质化,实现全年客流稳定发展,不复依赖季节性消费。

从实践看,成功项目均通过“资源禀赋×疗愈方法×文化IP”三维融合实现差异化。

1. 温泉疗愈:从热矿水到心灵修复

在功能上需要突破传统“泡澡”的单一属性,向“身心协同修复”重构。

云南弥勒东风韵森林温泉依托55℃偏硅酸医疗级温泉资源,针对性设计“水疗-冥想-睡眠改善”的闭环体验:

水疗阶段:利用偏硅酸(含量达92mg/L)促进微循环的特性,结合动态水流按摩,临床数据显示可使肌肉张力降低37%(参考《中国康复医学杂志》2024年温泉疗法专项研究);

冥想干预:在经声学优化的半球形冥想舱内,采用α波音乐与正念引导双轨方案,其焦虑缓解效果较传统温泉提升2.1倍(对比弥勒市人民医院2024年3月追踪数据);

睡眠管理:配置含GABA成分的定制茶饮及智能恒温床垫(28-32℃区间精准调节),使参与者深度睡眠时长平均增加42分钟(基于200人样本的睡眠监测报告)。

该模式已成功服务1.2万例慢性压力患者,复购率达68%,印证其对都市亚健康人群的精准适配性。

在文化注入层面,需实现从文化符号到沉浸式体验的转化。以山西清凉湾温泉康养小镇为例,其以五台山禅文化为IP内核,创新设计“三境九景”体验体系:禅修区设置《金刚经》主题“宴坐池”“般若池”等汤池群,池畔配置经筒步道与智能感应诵经系统;养生区结合晋商大院建筑形制,打造“一院一汤”私密泡池,植入山西药膳养生课程;特别规划的“禅汤市集”文旅动线,整合晋绣、澄泥砚等12项省级非遗,游客可体验从香囊制作到禅茶品鉴的完整文化链。据项目监测数据,这种“温泉+文化+疗愈”的复合模式使游客停留时间提升至4.2小时,二次消费占比达38%。

清凉湾温泉小镇通过“日间疗愈+夜间沉浸”的双轨运营打破季节限制:日间以“颂钵疗愈课程+矿物温泉浴”为核心产品,结合中科院心理研究所认证的森林疗愈体系;夜间依托海拔3200米的高原暗夜公园资源,推出“星空冥想+天文摄影指导”特色项目,并配套开发含锶型温泉的星空主题泡池。其独有的“医疗级氟锶复合型温泉”通过省级医疗认证,配合恒温汤屋系统实现-20℃至40℃全气候运营,最终实现客流的季节性均衡。

2. 森林疗愈:从观光到生态医疗

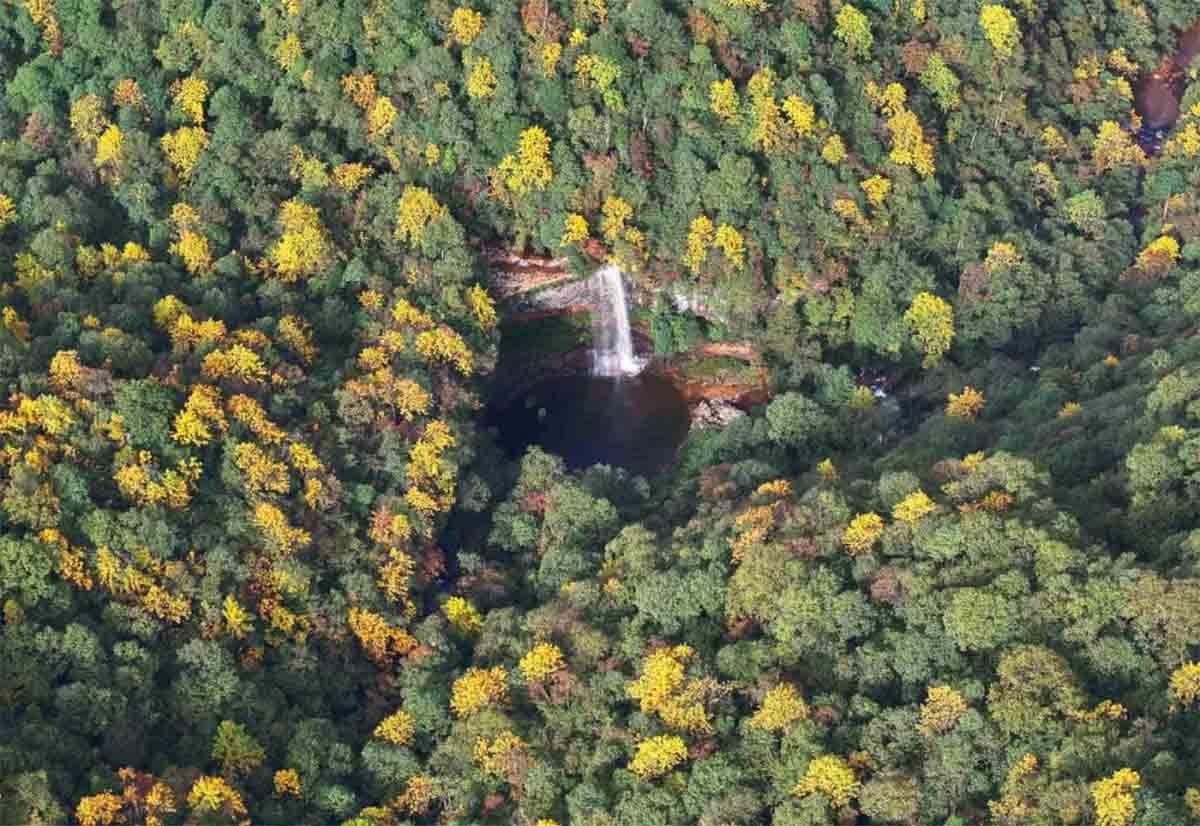

在科学赋能上,需依托生态数据构建标准化疗愈体系。浙江开化森林康养基地凭借83.2%

的森林覆盖率(2024年林业局复核数据)与4120个/cm³的峰值负氧离子浓度,构建动态监测系统;同时联合浙江中医药大学开发“24节气养生馆”,已形成专利技术体系,其中惊蛰节气设计的"春雷唤醒"项目融合声景疗愈(65分贝鸟鸣声频+α脑波诱导技术),经临床测试可使皮质醇水平降低27%;再加上科学验证,大暑"草本茶疗工作坊"不仅包含薄荷、黄精等道地药材认知环节,更通过红外热成像验证参与者经络通畅度提升19.6%;整体形成“科学依据-体验设计-效果反馈”的闭环。

在场景创新上,需打造四季联动的体验矩阵,湖北保康县横冲景区以“中草药观赏园”为核心,冬季叠加滑雪场形成“冷刺激+热养生”的反差体验,游客可在滑雪后参与“艾草热敷”缓解运动疲劳;夏季依托海拔优势推出避暑疗愈,设置森林瑜伽平台与星空露营区;春秋则聚焦研学,开发“草药辨识+标本制作”课程,通过“冬滑雪、夏避暑、春秋研学”的全季模式,该模式2025年上半年实现过夜游客占比63%,带动全县旅游综合收入达12.7亿元,同比增长17.3%,印证了场景多元化对消费黏性的提升作用。

3. 中医药疗愈:从诊疗到文化沉浸

在产业链延伸上,需构建“体验-消费-生活方式”的渗透路径,山东东阿阿胶旅游区以中医药为核心,设计全链条体验。游客可进入阿胶工坊参与“泡皮-熬胶-切胶”的制作流程,在药膳餐厅定制“阿胶炖鸽”“当归羊肉汤”等节气养生餐;入住“78号中医药酒店”时,房间配备根据体质定制的药浴包(如阴虚体质配麦冬浴包),床头放置《阿胶养生手册》,使游客从体验到居家延续形成消费闭环,2025年上半年该旅游区接待游客65万人次,同比增长14%。

在线路设计上,需串联“工业-文化-自然”多元场景,江苏南通“探秘药香工业”线路,先带游客参观中医药博物馆了解药材历史,再进入薄荷非遗馆观看薄荷油萃取技艺,最后到种植基地体验采摘,半月吸引近千名上海游客。

还有四川泸州路线,其“药酒茶康养之旅”以“酒城九味”道地药材为核心,设计“知识-体验-味觉”多维体验:

知识层:探访合江白沙忠孝佛手园,学习佛手、石斛等药材种植与功效;

体验层:参与先市酱油古法酿造观摩,徒步乌蒙山避暑康养基地;

味觉层:品尝黄精鸡汤、石斛花茶等药膳,搭配陈皮糕等养生小。

4. 乡村疗愈:从民宿到共生社区

在社区共建上,需建立“民宿-村集体-农户”的利益联结机制,四川叙永县“木有枝民宿”将废弃小学改造为核心载体,保留原有教室结构改造成中药手作工坊(教授精油调配、药皂制作)、溪畔冥想台(利用溪流声营造白噪音疗愈环境);与村民合作开设“溪知村咖”,咖啡豆由村民种植,搭配本地草药制作“薄荷拿铁”“金银花气泡水”,利润按民宿60%、村集体30%、农户10%分配,同时雇佣村民担任客房管家与活动向导,使村民从旁观者转变为参与者。

在情感疗愈上,需传递“返璞归真”的生活哲学。民宿推行“住疗愈房(配备薰衣草睡眠精油、隔音窗帘)、吃山野食(食材取自村民菜园,每日现摘)、做自然人(无WiFi干扰,鼓励参与农耕、溪流捕鱼)”的理念,其中药材耳环制作活动成为情绪宣泄的重要载体,游客在打磨、串接药材(如檀香木、艾草干花)的过程中,通过专注手工动作释放压力,这种“慢工出细活”的体验恰好契合城市中产对“逃离快节奏”的需求。

1. 文化IP场景化

文化IP的打造需告别简单的符号粘贴,向“叙事-场景-体验”的深度融合进阶。

以山西清凉湾的“如醉客栈”为例,其以代州黄酒文化为核心叙事线索,从建筑装饰到饮食体验形成完整闭环,客栈外墙采用黄酒酿造车间的砖石纹理,大堂陈列古法酒曲模具与酒器展品,客房命名取自酒文化典故(如“曲水流觞房”“杯酒言欢房”)。饮食上,早餐提供黄酒糟蛋、黄酒馒头,晚餐推出“黄酒宴”(含黄酒焖肉、黄酒醉蟹);活动设计上,游客可跟随酿酒师傅参与“浸米-蒸饭-发酵”的黄酒制作全流程,成品可封装带走作为纪念。

这种从视觉、味觉到行为的全维度IP渗透,使文化不再是孤立的标识,而成为可感知、可参与的生活体验,最终实现IP价值向消费溢价的转化。

2. 业态复合化运营

业态复合化的关键在于构建功能互补的矩阵,形成“1+1>2”的协同效应。

陕西铜川市通过“中医药康养+体育康养+森林康养”的多元布局实现突破,药王山景区聚焦中医研学,设置“名医问诊台”(邀请退休中医坐诊)、“中药种植园”(可认养药材);照金景区开发山地运动,推出“徒步+艾灸”套餐(徒步后进行艾草热敷放松肌肉);玉华宫景区主打森林疗愈,建设负氧离子监测站,设计“森林冥想+树疗”(拥抱古树释放压力)项目。

为串联各业态,铜川市规划53条跨区域线路,如“中医问诊-山地徒步-森林放松”一日游、“三天两夜康养营”(含药王山研学、照金骑行、玉华宫住宿),通过差异化功能满足银发族(偏好慢节奏疗愈)、研学团队(侧重知识获取)、年轻群体(喜欢运动+养生结合)的多元需求,2025年上半年团队游增长78%。

3. 技术赋能疗愈体验

技术赋能需从感官增强、运营优化、精准服务三个维度切入,提升疗愈的科学性与体验感。

在数智化方面,探索数字温泉沉浸式剧场,例如清远长隆森林温泉乐园,引进先进 VP(VR Projector)显示技术,环幕投影系统与温泉设施深度融合,打造出 4D 幻影泡池。游客泡温泉时,高精度影像实时投射于泡池周边,生动呈现非洲草原动物迁徙的宏大场景,视觉、听觉、触觉交织的立体场景,让游仿佛置身非洲大草原,在泡泉嬉戏中,能清晰观察长颈鹿进食、角马群迁徙等细节,解锁自然奥秘,甚至通过水流脉冲模块模仿溪流冲刷的细腻触压。如此多感官联动强化疗愈效果,尤其吸引对新奇体验敏感的年轻客群。

在生态化方面,引入中水回收系统,将温泉洗浴废水经过滤、消毒后用于园区绿化灌溉与冲厕,不仅符合环保要求,还使运营成本降低20%,为长期可持续运营提供支撑。

在精准化方面,部分项目试点可穿戴设备,游客入园时领取智能手环,实时监测心率、皮肤电反应(压力指标),数据同步至后台系统,当监测到压力值过高时,系统会推送建议(如“当前适合前往森林冥想区”),并自动为游客预约15分钟的头部按摩服务,实现“监测-分析-干预”的个性化疗愈闭环。

1. 全域资源整合,设计疗愈动线

全域资源整合的核心是用“点-线-面”思维重构资源,避免景点的简单拼接。

四川泸州“乌蒙山避暑康养之旅”的设计颇具代表性。先筛选核心“点”——罗汉林氧吧(负氧离子浓度高,适合森林疗愈)、仙草湖(水质清澈,可开展水上冥想)、红苗风情村(民族文化体验丰富);再串联成“线”——针对亚健康人群设计3天行程:第一天上午在罗汉林进行“森林呼吸法”训练(专业教练带领),下午到红苗村学做草药香囊;第二天上午在仙草湖体验“水上漂浮冥想”(借助浮力放松身体),下午参与苗家“篝火疗愈晚会”(通过集体舞蹈释放情绪);第三天安排“梯田徒步+农家药膳”,形成“自然疗愈-文化体验-社交互动”的节奏递进;最终形成“面”的效应。通过统一的品牌包装(如“乌蒙山疗愈护照”,打卡各点可兑换药浴包)、交通接驳(专属中巴定时接送),使分散的资源成为有机整体,让游客感受到“全程疗愈”而非“景点拼凑”。

2. 产业联动开发,延伸消费链条

产业联动需覆盖“体验-消费-居家延续”全链条,实现疗愈价值的持续变现。

陕西铜川的实践值得借鉴,在体验端,培育“十大药王养生餐示范店”,推出“药王葫芦鸡”“艾草豆腐”等特色菜品,游客可现场学习制作方法;在消费端,开发系列疗愈商品,如艾草枕(填充本地种植的三年生艾草)、草本足浴包(分驱寒、安神等功效)、药香书签(压制艾草、薄荷干花),其中照金艾系列因原料天然、包装融入耀州瓷元素,获全国旅游商品金奖;在居家延续端,推出“线上疗愈课程”,游客扫码可观看中医推拿教学视频,购买商品时附赠“每周养生指南”(如周一喝陈皮水理气、周三用艾草包泡脚),使游客离开后仍能延续疗愈习惯,形成“一次体验、长期消费”的模式。

3. 专业客群输送,破解淡季瓶颈

专业客群输送需通过渠道合作与分众营销,实现客流的季节性平衡。

在旅行社合作方面,铜川与1370家旅行社建立稳定合作关系,共同开发成熟线路,针对西安周边客群设计“一日疗愈游”(药王山问诊+照金简餐+返程),针对跨省游客推出“三日深度游”(含玉华宫住宿+全业态体验),旅行社负责客源组织,景区提供专属折扣与导游培训,形成“渠道-产品-服务”的协同。

在分众营销方面,需根据不同季节的客群特征制定策略。

暑期主打学生研学,江苏南通线路定价900-1500元,包含中医药博物馆参观、草药种植体验、研学手册(含知识问答),吸引中小学组织集体活动;秋季侧重银发旅居,推出“15天康养营”,包含每周2次中医体检、每日晨练指导、周边景点接驳,价格适中且提供代订火车票服务,精准对接老年人的旅居需求。

4. 社区共建共享,激活乡村韧性

社区共建需将村民纳入疗愈生态,避免“景区孤岛”效应。

云南云山度假区的做法具有参考性。将景区的步道、休息亭延伸至周边村落,方便村民共享设施;开设“有心有意市集”,集中销售村民种植的中药材(如三七、天麻)、手工制作的药枕,景区抽取10%收益用于村落公共设施维护;培训村民担任“文化导览员”,带领游客上山采药(讲解药材功效与民间故事)、参与“火把节”等民俗活动(通过集体仪式传递积极情绪)。这种模式下,村民不仅是利益受益者,更是疗愈文化的载体,游客在与村民的互动中,能感受到更真实、更有温度的乡村生活,而村民也因景区发展获得增收,形成“景区-社区”的共生关系。

1. 山西清凉湾温泉康养小镇:“温泉疗愈×文化IP”

其创新点在于将五台山禅文化与温泉体验深度融合,打造包含禅意温泉、主题客栈和文旅汤街三大功能区。其中,禅意温泉区划分为水疗区、庭院区、禅境区、VIP区及儿童水上乐园区,通过禅意造景营造沉浸式场景。

主题客栈分别对应代州黄酒、八音文化、貂蝉故里、五台佛国、秀容书院五大文化主题,为游客提供个性化体验。园区景观设计呼应禅意理念,结合生态优势营造放松氛围。温泉水质优异,出水温度达62℃,富含矿物质,具有抗氧化、抗衰老及增强免疫力功效。

成效上,依托70%的植被覆盖率打造生态康养环境,并通过“温泉+文化”模式(如结合民俗、冰雪等元素)显著提升客流,例如2025年春节接待游客约7000人次,营业收入突破百万元,有效缓解淡旺季失衡。此外,项目以“一地入住,多地享老”服务模式,推动山西康养产业升级,成为区域文旅新标杆。

2. 叙永木有枝民宿:“乡村疗愈×社区共生”

创新点体现在“空间改造+模式创新”的双重突破。

空间上,将废弃小学的教室改造为功能区,原教室变身中药手作工坊(配备药材研磨器、精油蒸馏装置),操场改建为“溪畔冥想区”(铺设鹅卵石小径,保留原生树木作为遮阳伞),教师宿舍改造成12间疗愈房(每间配备不同功效的睡眠精油,如针对失眠的薰衣草精油、针对焦虑的佛手柑精油)。

模式上,与村民共建“溪知村咖”,村民负责提供咖啡豆、草药等原料并参与服务,民宿负责运营与品牌推广,利润按比例分配,同时民宿的食材采购优先选择本村农户,带动农产品销售。

成效显著:成都中产家庭复购率超40%,许多家庭将其作为“季度疗愈基地”;暑期需提前两周预订,周末客房入住率稳定在100%,证明“乡村疗愈+社区共生”模式对城市客群的持续吸引力。

3. 浙江开化森林康养基地:“科学疗愈×生态变现”

创新点在于将生态数据转化为可体验的疗愈产品,联合高校开发负氧离子监测系统,在园区设置10个监测点,实时显示负氧离子浓度(数据同步至小程序,游客可查看),并根据浓度变化推荐体验项目(如浓度高于4000个/cm³时,推荐“森林慢跑”)。

设计“森林漫步-陶艺疗心-根艺创作”的情绪疏导流程,先在森林中进行30分钟“五感唤醒”漫步(闭眼听声、触摸树皮、闻树叶气息),再到陶艺工坊制作简单器皿(通过泥土触感平复情绪),最后参与根艺创作(利用本地树根的自然形态进行艺术加工,接纳不完美)。

成效方面,基地的夯土民宿(采用本地黄土建造,隔热环保)入住率达85%,中老年客群占比70%,许多老年人将其作为“长期康养点”,每月入住1-2周,印证了科学赋能的森林疗愈对银发群体的吸引力。

1. 同质化

当前70%的温泉项目存在主题雷同问题,多聚焦“泡汤+餐饮”的基础模式,缺乏独特性。破局的关键在于双轨并行,一方面深挖在地文化,将地域特色转化为不可复制的体验;另一方面通过数据驱动精准定位,例如针对上班族工作压力大、睡眠质量差的特点,设计“数字排毒营”,入营后没收电子设备,每日安排“晨间声波疗愈”(特定频率音乐改善情绪)、“午后涂鸦释放”(自由绘画表达压力)、“夜间星空冥想”,并通过入营/出营的心理测评数据展示疗愈效果,增强说服力。

2. 专业人才缺口

疗愈师、健康管家等专业人才的缺乏,直接制约了体验的深度与专业性。解决方案需兼顾“外部引入”与“内部培育”:在外部引入方面,推动校企合作,如北京中医药大学在铜川设立工作室,派教授定期驻场指导,同时开展“疗愈师培训班”,为项目输送专业人才;在内部培育方面,激活本地人力资源,培训当地农户成为“森林导疗师,通过系统课程(包括植物知识、基础心理学、引导式冥想技巧),使农户掌握带领游客森林漫步、讲解草药功效、组织简单疗愈活动的能力,既解决人才缺口,又提升村民的参与感与收入水平。

3. 投资回收周期长

疗愈文旅项目因前期基础设施投入大、运营成本高,平均投资回收周期需8-10年,优化路径需从“轻资产启动”与“政策借力”两方面着手。在轻资产启动上,可优先改造闲置资源,如四川叙永“木有枝民宿”利用废弃小学改造,节省土地与建设成本,初期投资仅为新建民宿的60%;浙江部分项目租赁农户闲置房屋,改造为“疗愈小屋”,通过“保底租金+利润分成”降低前期投入。在政策借力上,积极申请专项支持,如甘肃10条康养线路获得文旅厅专项资助,用于线路包装与宣传推广;多地将疗愈文旅纳入“乡村振兴重点项目”,享受税收减免、用地指标倾斜等政策,降低运营压力。

消费群体将呈现多元化扩展趋势,从传统的银发族向Z世代延伸。年轻群体更关注“情绪疗愈”,艺术疗愈(如绘画疗愈、音乐疗愈工作坊)、宠物疗愈(携带宠物参与森林徒步、温泉体验)等新兴形式将快速兴起。

技术融合将进一步深化,AI技术将实现疗愈方案的个性化定制。通过分析游客的健康数据(如睡眠质量、压力水平),自动生成包含饮食建议、活动推荐的疗愈计划;可穿戴设备的应用将更广泛,智能手环不仅监测生理指标,还能联动园区设施(如检测到心率过快时,自动推送附近的冥想亭位置)。

政策支持将持续加码,各地将出台更具体的落地措施。在土地政策上,对森林康养项目给予用地优惠,允许适度开发配套设施;在资金支持上,设立“中医药旅游补贴”,对开发中医药疗愈产品的项目给予运营补贴;在标准建设上,将逐步完善温泉矿物质含量、森林负氧离子浓度等疗愈指标的认证体系,推动行业规范化发展。

“真正的疗愈是让人在自然与人文中获得自我修复的勇气”——文旅项目的终极竞争力,在于将山、水、文化转化为可感知的生命力。

通过“资源-文化-技术”三重赋能,疗愈经济不仅破解同质化,更推动文旅产业从“观光型”向生命质量提升型跃迁。未来需立足科学循证(如温泉矿物质含量认证、森林负氧离子数据)与文化深植,方能实现长效价值共生。

扫一扫添加微信

关注微信公众号

总部地址:广州市番禺区番禺大道北555号广州番禺天安节能科技园总部中心23号楼12层 邮编:511400

生产基地地址:广东韶关新丰马头镇工业园

联系电话:020-39388591 传真:+8620-23889566

24小时业务热线:18675872398(微信同号)

业务邮箱:hs@gzhaisen.com