在文旅产业从“规模扩张”转向“质效提升”的关键转型期,项目开发如何突破“大而全低效”与“小而散无魂”的固有困境?本文以“小而美场景”为研究对象,尝试从场景创新经济学与生活美学的双重视角切入,揭示其“资源—体验—资产”三维协同的底层逻辑,为文旅项目开发者、投资者及同行提供兼具理论深度与实践价值的开发范式。

理解“小而美场景”的开发价值,需先审视文旅项目开发的深层痛点。当前大规模文旅项目开发的核心矛盾,本质是投资效能与体验价值的结构性失衡。在市场竞争加剧的背景下,项目开发面临双重挑战。

从经济学维度看,大规模开发陷入“高风险低回报”的效率陷阱。巨额初始投资导致资金链承压,同质化业态使客流分散,空间产出率不足;闲置资产(如废弃厂房、低效地块)难以转化,资源利用率低下;项目调整周期长,对市场变化响应滞后,投资回收风险高。

从美学维度看,大而全的开发模式导致“体验稀释”。文化资源仅作表层展示,缺乏深度转化,游客难以产生情感共鸣;消费场景重规模轻特色,“有流量无留量”;社交传播依赖硬性营销,场景自传播能力弱,体验记忆点模糊。

“小而美场景”以“适度规模+精准定位+灵活运营”为核心架构,从场景创新经济学与生活美学双重视角切入,构建投资效能、体验价值、资产盘活的“三维协同”体系,为破“高风险、浅体验、低转化”困局提供切实路径。

破解上述困局,需要深入“小而美场景”的开发内核。其独特性在于将抽象的“小而美”转化为可量化、可操作的开发模式,背后是双重视角理论的交叉支撑。

“小而美场景”的底层逻辑,是在文旅投资风险攀升与消费需求升级的背景下,通过场景创新经济学与生活美学的双重视角协同,实现投资安全、体验深度与资产价值的动态平衡。它以“规模可控+资源聚焦”为载体,本质是对“资本—空间—用户”关系的系统性重构。

从场景创新经济学视角看,“小而美”是资源配置的效率工具。首先,规模适度性(投资占比可控)作为风险锚点,通过压缩初始投资规模,降低资金门槛与回收周期,解决“投资风险过高”的核心问题(如云南喜洲古镇改造仅投入区域修缮资金,避免整体开发风险)。其次,资产盘活能力是价值放大器,通过对闲置空间(废弃厂房、闲置古建、无用边角地)的创意改造,将低效资产转化为高附加值文旅载体,提升资源转化率(如大连熊洞街对废弃厂房的改造,资产溢价达300%)。第三,运营灵活性是市场响应器,小规模业态可快速调整(如根据客流数据增减体验项目),实现“需求—供给”的动态匹配,提升单位空间的商业效能。

从生活美学视角看,“小而美”是体验价值的建构载体:首先,文化在地性突破“符号堆砌”,转向“深度沉浸”。通过聚焦单一文化主题(如山西文旅数字体验馆的晋文化),以数字技术、互动装置实现文化从“认知”到“参与”的升维,强化游客的文化认同。其次,消费场景超越“功能满足”,成为“生活方式切片”。以主题化业态聚合(如喜洲古镇的白族手工艺+特色餐饮),将消费行为嵌入文化体验场景,使“消费”成为“体验的自然延伸”而非“刻意引导”。第三,社交自驱力源于“场景叙事力”,通过设计具有传播性的细节(如熊洞街的机械巨兽互动、teamLab的光影场景),降低用户分享门槛,使社交传播从“营销行为”变为“体验的自发结果”。

当然,“小而美”的“小”并非绝对规模限制,而是“资源聚焦度”的相对概念——文化型场景可聚焦单一文化IP,商业型场景可聚焦垂直消费需求,其本质是通过双重视角的协同,让投资“可掌控”、体验“可沉浸”、资产“可激活”,最终构建兼具安全边际与情感温度的文旅新形态。

在明确底层逻辑后,需进一步拆解场景创新经济学视角下“小而美场景”的效能提升路径。

1.投资风险控制:从“规模博弈”到“精准投放”

“小而美”的核心经济学价值,在于重构投资与风险的关系。通过压缩非核心投入(如大面积土地购置、冗余设施建设),将资金集中于文化转化与体验设计(通常占总投资的60%以上),实现“小投入高转化”。例如山西文旅数字体验馆,仅以千余平方米空间投入,通过数字技术替代传统展馆的大规模建设,投资回收周期缩短至3年,较同类大型展馆效率提升50%。其逻辑在于,以“精准投放”替代“规模覆盖”,用“体验溢价”对冲“规模成本”。

2.闲置资产盘活:从“低效持有”到“价值重构”

“小而美”模式为闲置资产提供了“轻改造高增值”的转化路径。通过保留资产原有结构(如厂房的工业肌理、古建的建筑形制),注入文旅功能(体验、消费、社交),使资产从“物理空间”变为“体验载体”。大连熊洞街对废弃厂房的改造,未改变主体结构,仅通过IP植入(巨熊北北)与业态整合(潮玩、餐饮),使每平方米月营收达800元,较改造前提升10倍。其本质是通过“功能重构”释放资产的文化与商业复合价值。

3.运营效率提升:从“刚性锁定”到“动态迭代”

小规模业态的运营优势,在于对市场的快速响应。“小而美场景”可通过数据反馈(如客流高峰时段、消费偏好)实时调整业态组合——例如某乡村“小而美”项目,根据周末亲子客群激增,临时增加手工体验摊位,单日营收提升30%。这种“柔性运营”模式,打破了大规模项目“建成即固化”的弊端,使空间始终与需求同步,单位时间产出效率持续优化。

经济学解决“生存”问题,美学则回答“生活”命题。转向生活美学视角,可发现“小而美场景”对体验价值的独特建构路径。

1.文化体验的在地深化:从“观光打卡”到“情感共鸣”

“小而美场景”通过聚焦单一文化主题,实现体验从“广度”到“深度”的转化。云南喜洲古镇聚焦白族文化,未进行全域商业化改造,而是保留民居、手工艺、美食等核心元素,设计“扎染体验+民居参观+粑粑制作”的沉浸链条,使游客文化体验时长从1小时延长至3小时,文化认同度提升60%。其逻辑在于,以“聚焦”替代“堆砌”,用“参与”替代“观看”,让文化从“展品”变为“可感知的生活”。

2.消费场景的沉浸升维:从“商品交易”到“场景消费”

“小而美”的消费空间,本质是“生活方式的场景化再现”。与大规模项目的“业态堆砌”不同,其消费场景围绕核心体验设计——例如喜洲古镇的民宿,并非单纯提供住宿,而是融入白族庭院景观与茶修体验,使客房成为“白族生活的切片”,溢价50%仍供不应求。这种设计通过“场景赋能商品”,让消费从“买东西”变为“买体验”,从“功能满足”变为“情感满足”。

3.社交传播的自驱激活:从“被动接收”到“主动分享”

“小而美场景”的社交价值,在于构建“值得分享的体验细节”。通过设计具有视觉冲击力与互动性的场景(如大连熊洞街的巨熊北北机械表演、山西文旅数字体验馆的3D晋商古道),降低用户内容生产门槛。数据显示,这类场景的游客主动分享率达75%,较传统景区提升40%,营销成本降低30%。其核心是通过“场景自带传播力”,让社交从“企业营销”变为“用户自发行为”。

理论价值需通过实践检验。当双重视角落地为具体场景,其协同效应将充分释放“小而美”的开发价值,并适应行业变革。

1.双重视角协同的实践范式

针对文旅开发的“高风险、浅体验、低转化”痛点,“小而美场景”提供差异化解决方案。

破解投资风险:以场景创新经济学的“精准投放”控制成本,结合生活美学的“体验溢价”提升回报,如山西文旅数字体验馆用数字技术替代大规模建设,既控风险又保体验;

提升体验深度:以生活美学的“文化聚焦”强化共鸣,结合场景创新经济学的“业态协同”延长停留,如喜洲古镇聚焦白族文化,同步配套消费业态,实现“体验+消费”闭环;

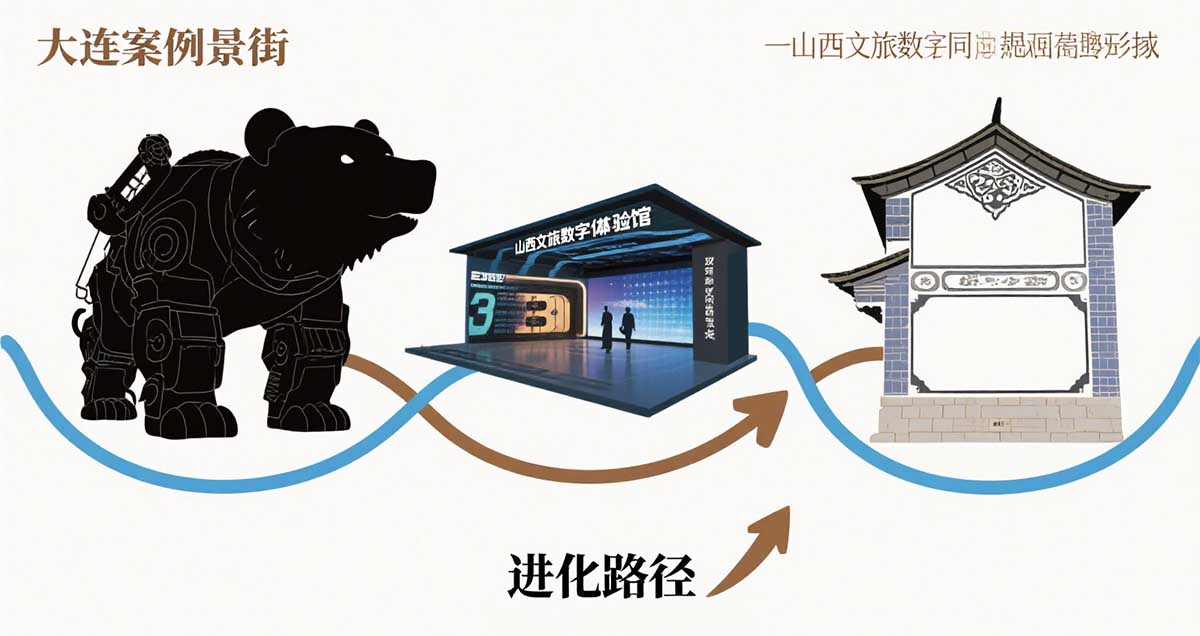

激活资产价值:以场景创新经济学的“功能重构”盘活闲置资产,结合生活美学的“场景设计”提升吸引力,如大连熊洞街改造厂房时,既保留工业资产价值,又通过IP设计增强体验感。

2.趋势进化:技术赋能下的“小而美”升级

随着技术发展,“小而美场景”呈现三大进化方向:

精准化开发:通过AI分析区域闲置资产数据与客群需求,精准匹配场景主题(如针对年轻客群的潮玩场景、针对家庭客群的亲子场景);

智能化体验:借助AR/VR技术扩展“小空间”的“大体验”,如山西文旅数字体验馆通过VR实现“馆内小空间+山西大文化”的沉浸连接;

生态化联动:从单一场景转向“微集群”,如多个“小而美场景”围绕核心文化主题形成区域联动(如喜洲古镇周边的白族村落体验点),提升整体吸引力。

“小而美场景”的开发价值,在于揭示文旅项目开发的本质是投资效能与体验价值的共生体,场景创新经济学解决“资源如何安全高效配置”的问题,确保商业可持续;生活美学视角回答“体验如何打动人心”的命题,构建情感连接。二者通过“规模可控+体验聚焦”的协同,打破“大即优”的认知误区,实现“以小投入控风险、以深体验留客群、以活资产创价值”的开发闭环。

未来,无论市场如何变化,双视角平衡的开发逻辑始终是“小而美场景”的核心密码,推动文旅项目从“规模竞赛”向“质效竞争”演进,为行业高质量发展提供可复制的底层逻辑。

扫一扫添加微信

关注微信公众号

总部地址:广州市番禺区番禺大道北555号广州番禺天安节能科技园总部中心23号楼12层 邮编:511400

生产基地地址:广东韶关新丰马头镇工业园

联系电话:020-39388591 传真:+8620-23889566

24小时业务热线:18675872398(微信同号)

业务邮箱:hs@gzhaisen.com