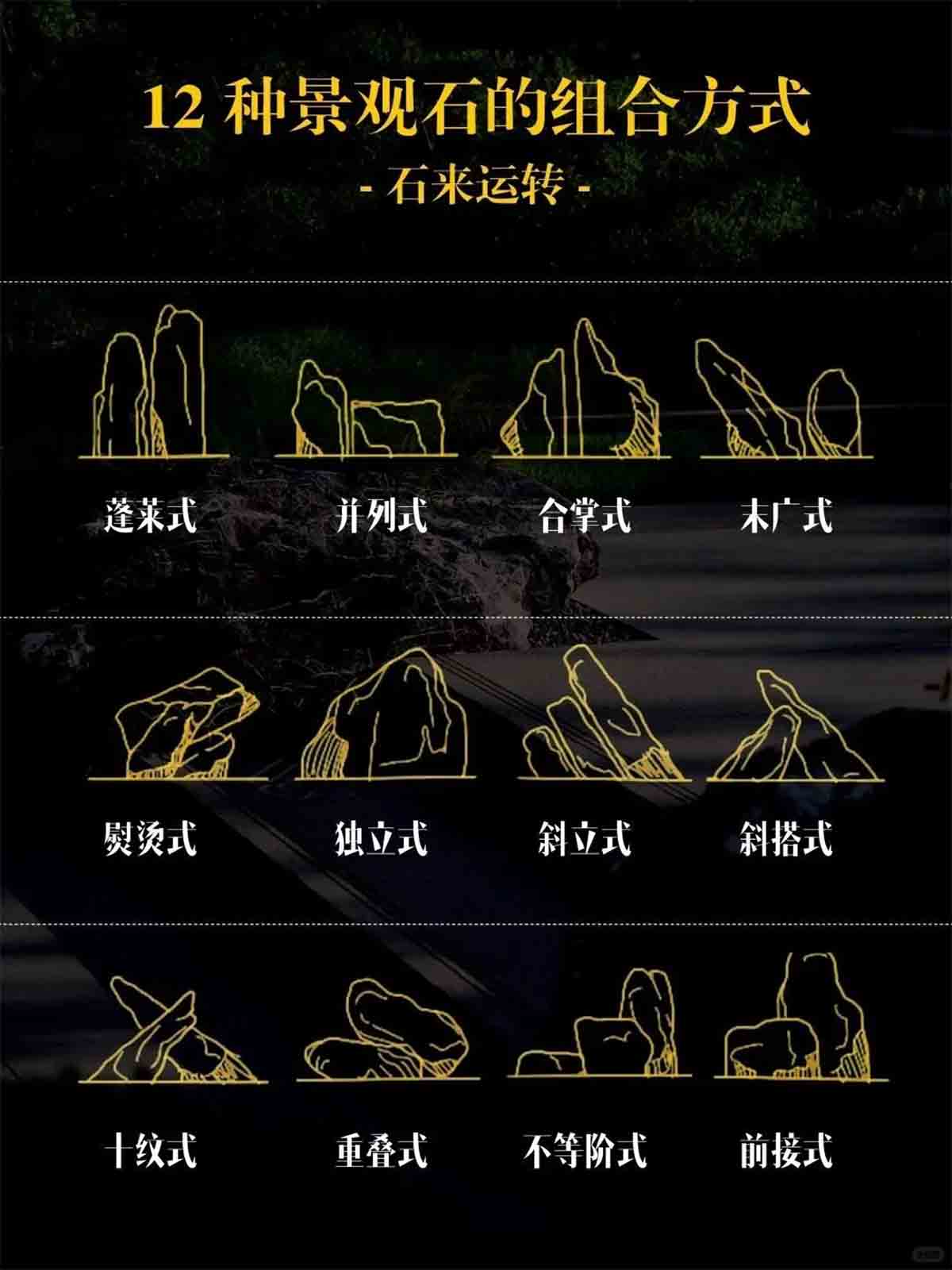

在文旅景观设计中,景观石不仅是自然元素的具象表达,更是文化意境与空间体验的重要载体。古人曾言“山无石不奇,水无石不清,园无石不秀,室无石不雅”,这一理念在文旅项目中依然适用。优质的景观石组合,能通过简单的艺术手法(如堆砌、虚实处理)营造独特意境,为游客提供视觉享受与精神共鸣。本文基于景观石设计的核心逻辑,系统梳理12种景观石组合方式,并结合文旅场景的实际需求,分析其组合策略,为文旅景观设计提供可落地的参考思路。

景观石的组合并非随意堆砌,而是需结合项目的主题定位、空间功能与游客体验需求,选择适配的组合形式。以下从每种组合的核心特征、设计要点及应用场景三方面展开分析。

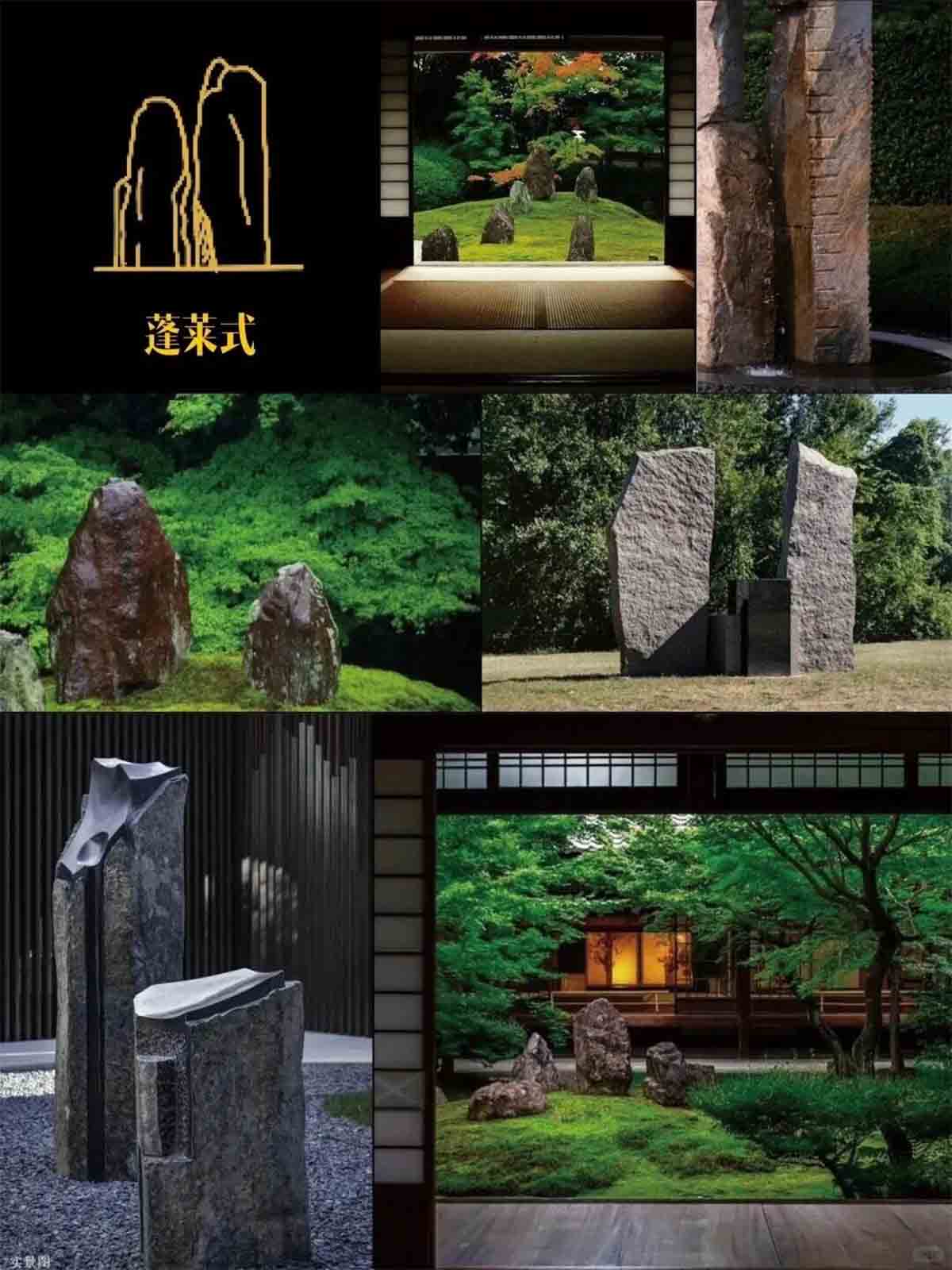

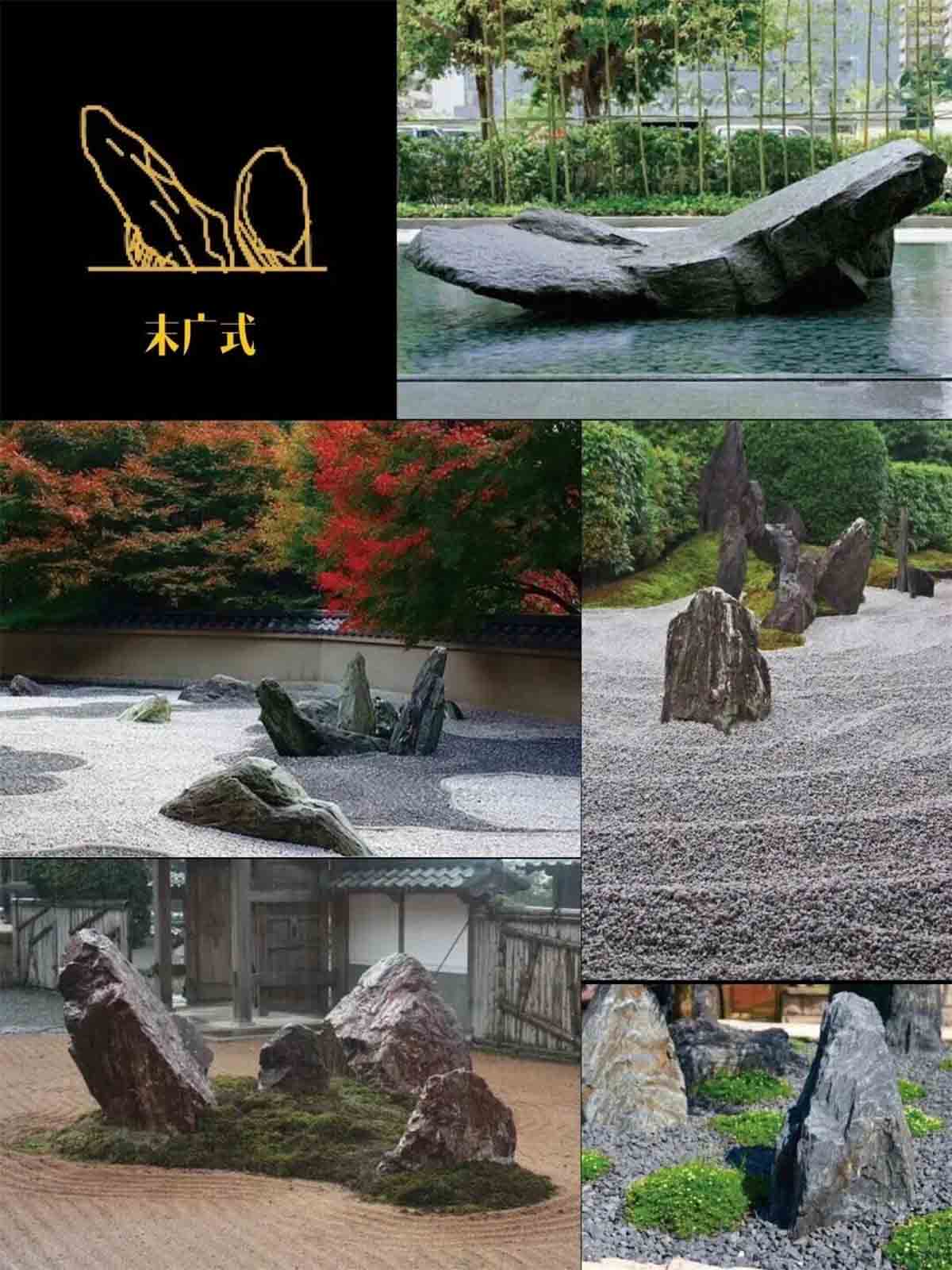

核心特征:模仿“蓬莱仙境”的空灵意境,以少量石块为主景,搭配留白空间或浅水域,营造缥缈、清幽的氛围,突出“虚”与“灵”的视觉感受。

设计要点:主石需选造型瘦、透、漏的石材,避免过多堆砌;可搭配小型水生植物或雾气装置,强化仙境感。

应用场景:适用于项目中的“亲水景观区”(如湖边、溪流旁)或“禅意休憩区”,例如山水类文旅小镇的湖心石景、康养度假区的静谧水景旁,为游客营造舒缓情绪,感受自然之灵的度假空间。

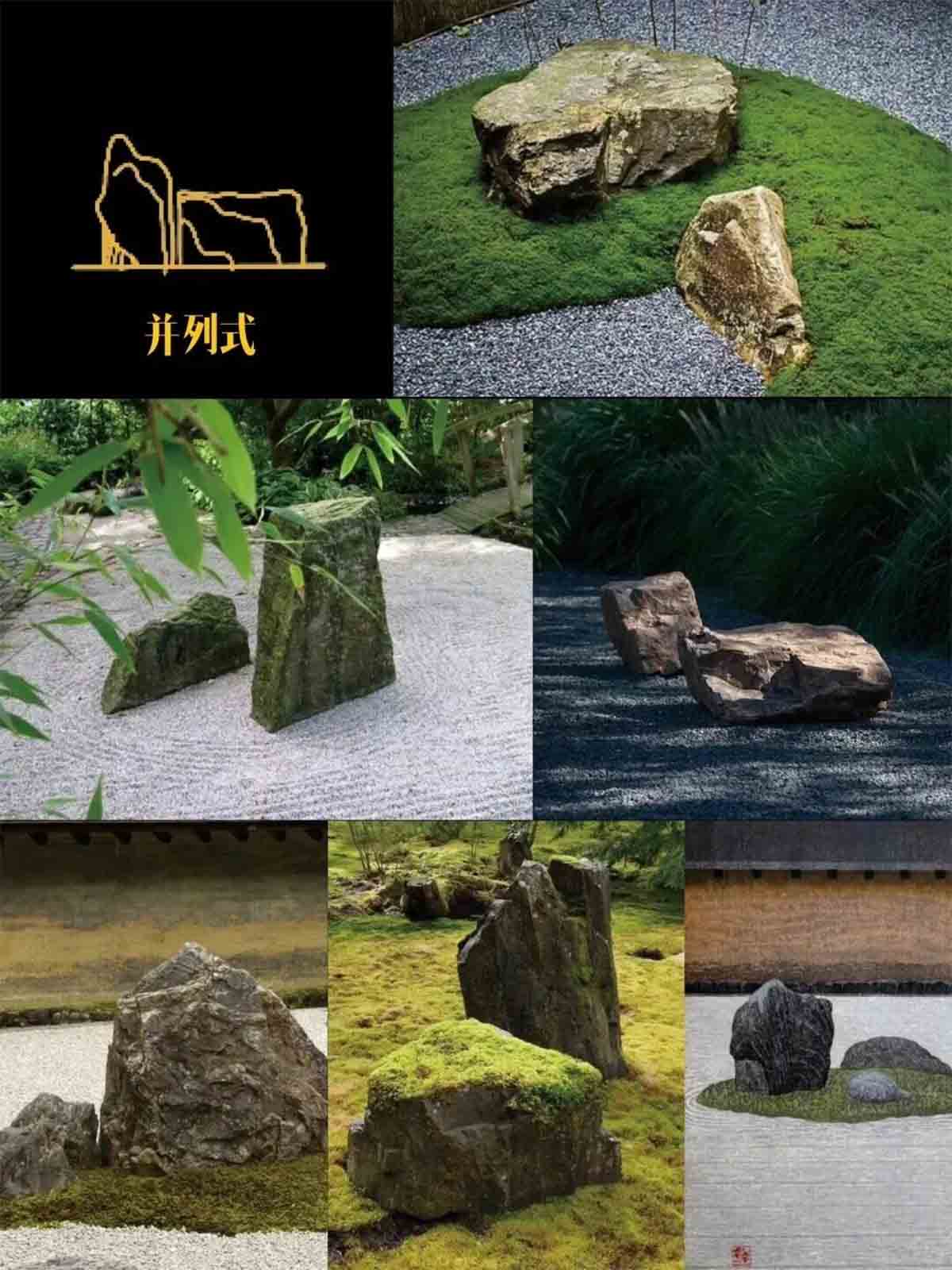

核心特征:多块石材呈平行或对称排列,形态、大小相近,强调“整齐”与“秩序”,视觉上给人稳定、规整的感受。

设计要点:石块间距需均匀,避免出现明显大小偏差;可沿步道、花坛边缘或入口通道排列,形成引导性。

应用场景:常用于项目的“入口引导区”(如景区大门两侧)、“步道景观带”(如登山步道旁)或“文化展示区”(如历史主题园区的碑石旁),帮助游客建立空间秩序感,同时强化场景的庄重性。

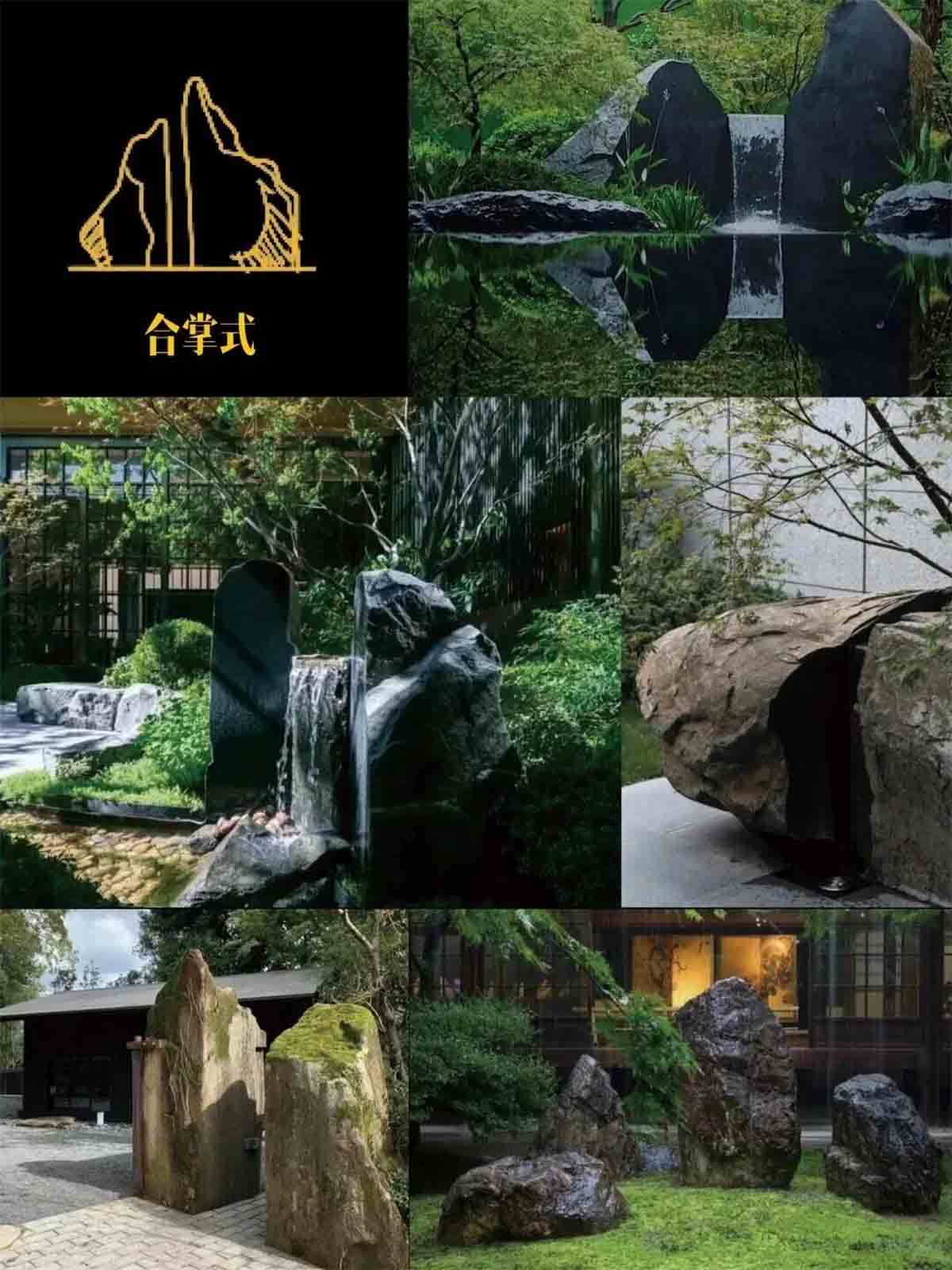

核心特征:以两块石材为核心,呈对称“合十”状排列,形态上一左一右、相互呼应,传递“庄重”“和谐”的氛围。

设计要点:两块主石的高度、宽度需大致对称,避免一侧过重;可在中间点缀小型碎石或绿植,平衡视觉。

应用场景:适配项目中的“文化祭祀区”(如古镇的祠堂旁)、“非遗展示区”(如传统技艺体验馆入口)或“精神地标区”(如红色文旅项目的纪念广场),契合传统文化中“对称为美”的理念,强化场景的文化厚重感。

核心特征:石材排列呈“窄进宽出”的扇形结构,从入口端到末端逐渐加宽,视觉上具有“延伸感”与“引导性”,引导游客向纵深空间探索。

设计要点:前端石块需小巧、紧凑,后端石块逐渐增大、分散;可沿路径方向排列,与步道、绿植带结合。

应用场景:适用于项目的“次级入口”(如景区内的分区入口)、“景观廊道”(如花海、竹林中的引导路径)或“体验动线节点”(如亲子游乐区的入口引导),帮助游客自然进入下一景观区域,提升动线的流畅性。

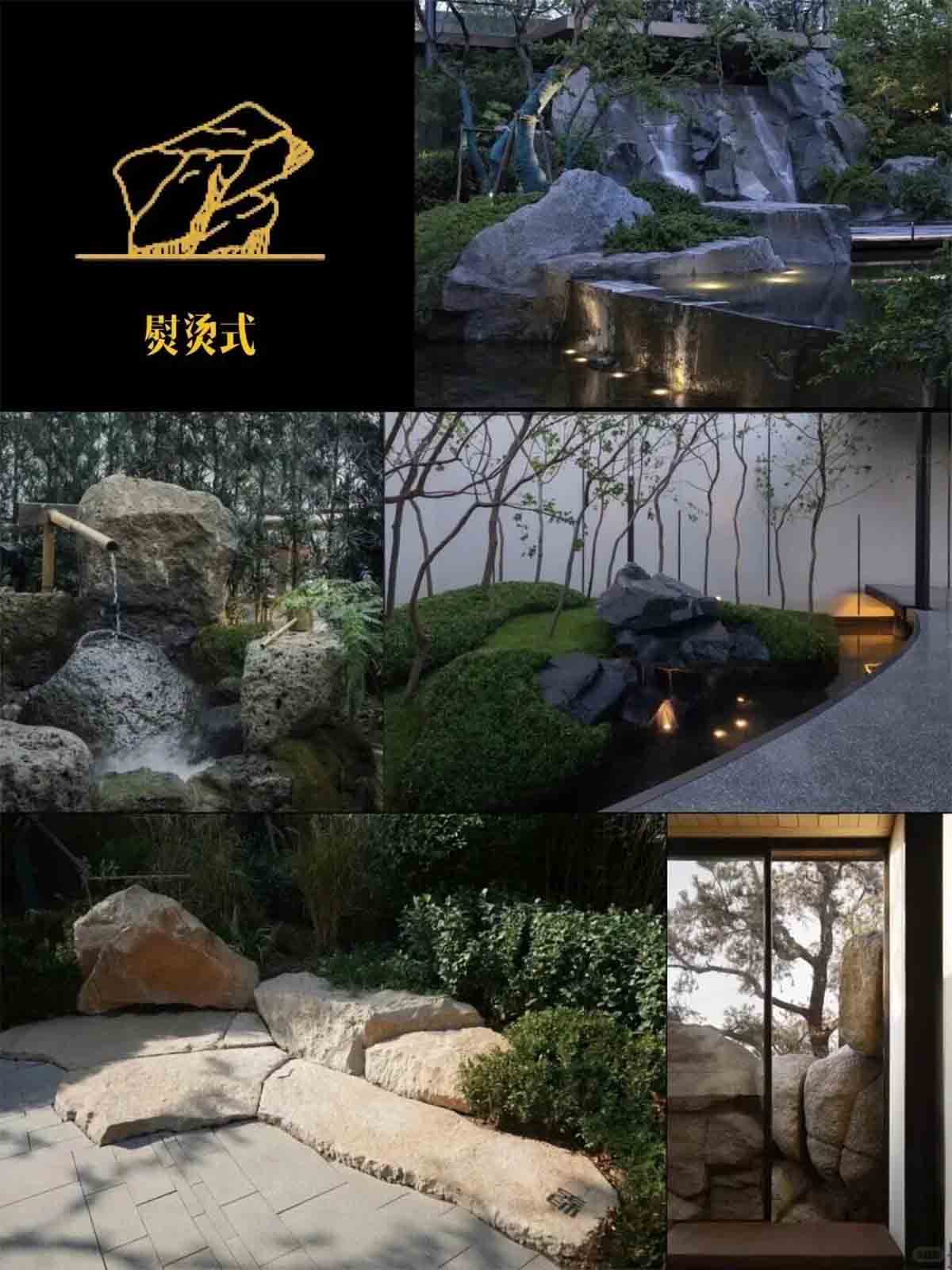

核心特征:石材以“平整铺设”为核心,石块表面打磨光滑或选择天然平整的石材,排列后形成类似“熨烫平整”的平面,兼具实用性与观赏性。

设计要点:石块需保持同一高度,缝隙需均匀;可搭配嵌草工艺,避免大面积硬质地面的单调感。

应用场景:常用于项目的“休憩平台”(如山顶观景台、湖边休息区)、“亲水步道”(如浅滩旁的步行道)或“露天活动区”(如民俗表演的小型广场),既满足游客停留、活动的需求,又融入自然景观风格。

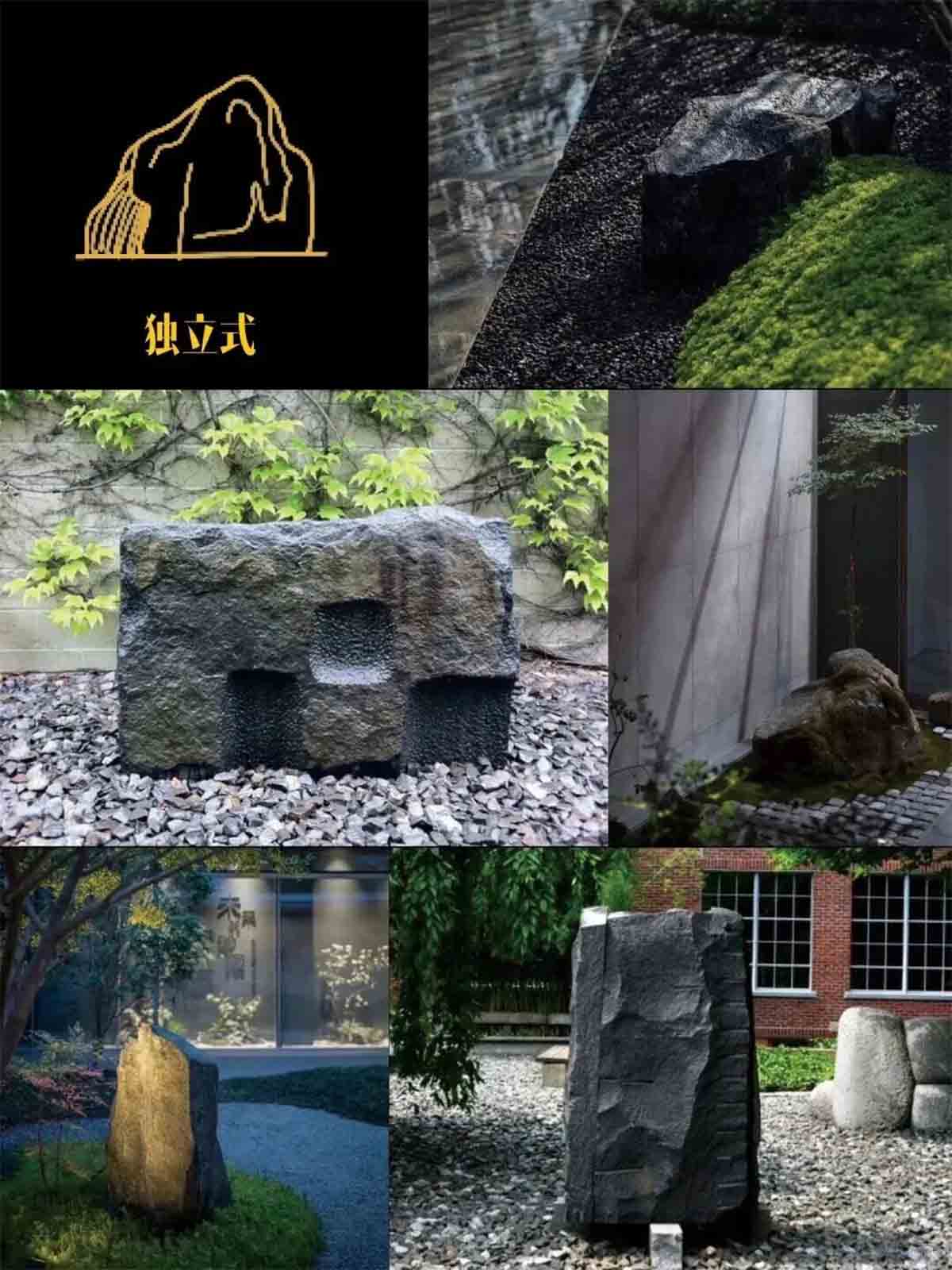

核心特征:以单块大型石材为核心,不搭配其他主石,突出“独立”“醒目”的视觉效果,石材的造型、纹理成为景观焦点。

设计要点:主石需选择造型独特、纹理清晰的石材(如太湖石、黄蜡石);底部可搭配少量碎石或绿植,避免突兀。

应用场景:适配项目的“地标景观区”(如景区入口的标志性石景)、“打卡节点”(如网红步道旁的独立石景)或“文化符号区”(如古镇中刻有历史典故的独立石),增强场景的记忆点。

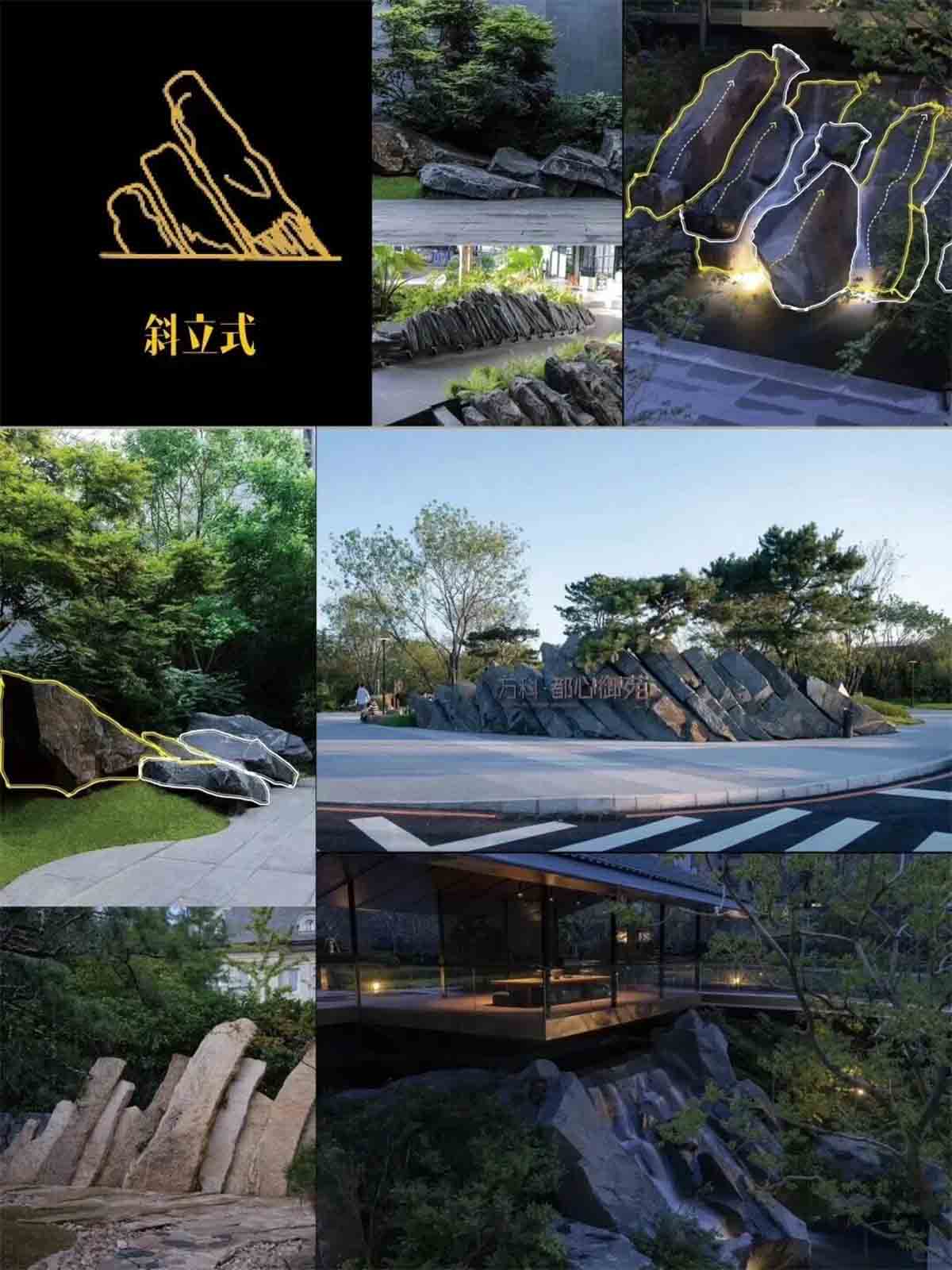

核心特征:石材呈“倾斜站立”状态,不垂直于地面,兼具“动感”与“稳定感”,避免垂直排列的呆板。

设计要点:倾斜角度需适中(一般与地面呈60°-80°),确保结构稳定;可单块斜立,也可多块同向斜立,形成统一韵律。

应用场景:适用于项目的“自然生态区”(如模拟山地岩石的自然倾斜状态)、“互动景观区”(如游客可倚靠的斜立石)或“动态场景”(如溪流旁模拟水流冲击后的斜立石),还原自然场景的生动性。

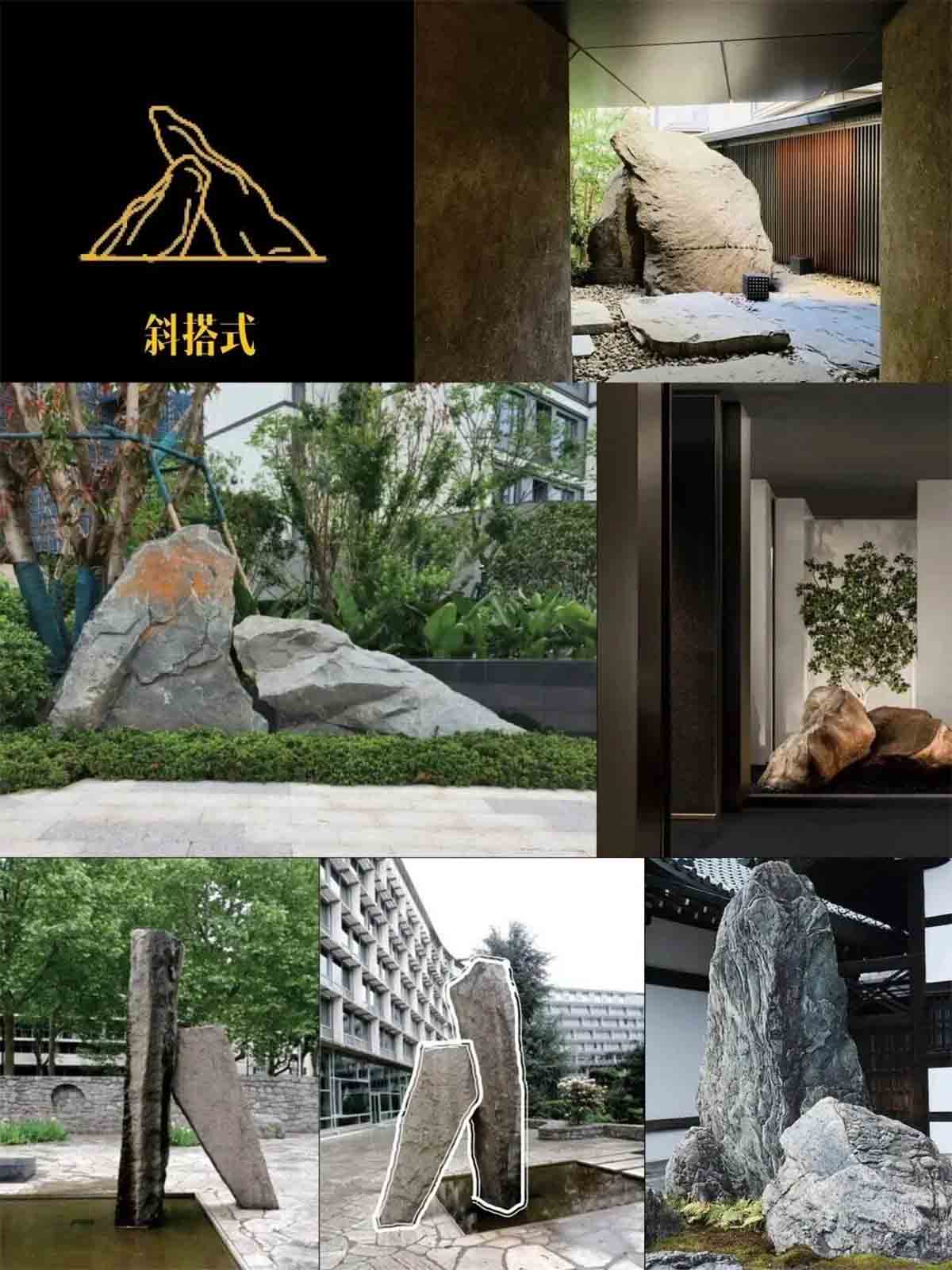

核心特征:以两块或多块石材“相互搭接”为核心,一块石材倾斜搭在另一块石材上,形成“交叉支撑”的结构,突出“自然野趣”与“层次感”。

设计要点:搭接处需稳固,避免松动;石材大小需搭配,避免小石材搭在大石材上的违和感。

应用场景:常用于项目的“野趣体验区”(如森林露营地的石景)、“自然科普区”(如地质公园中模拟岩石堆积的场景)或“儿童游乐区”(如儿童可观察的搭石景观),传递自然生态的原始感。

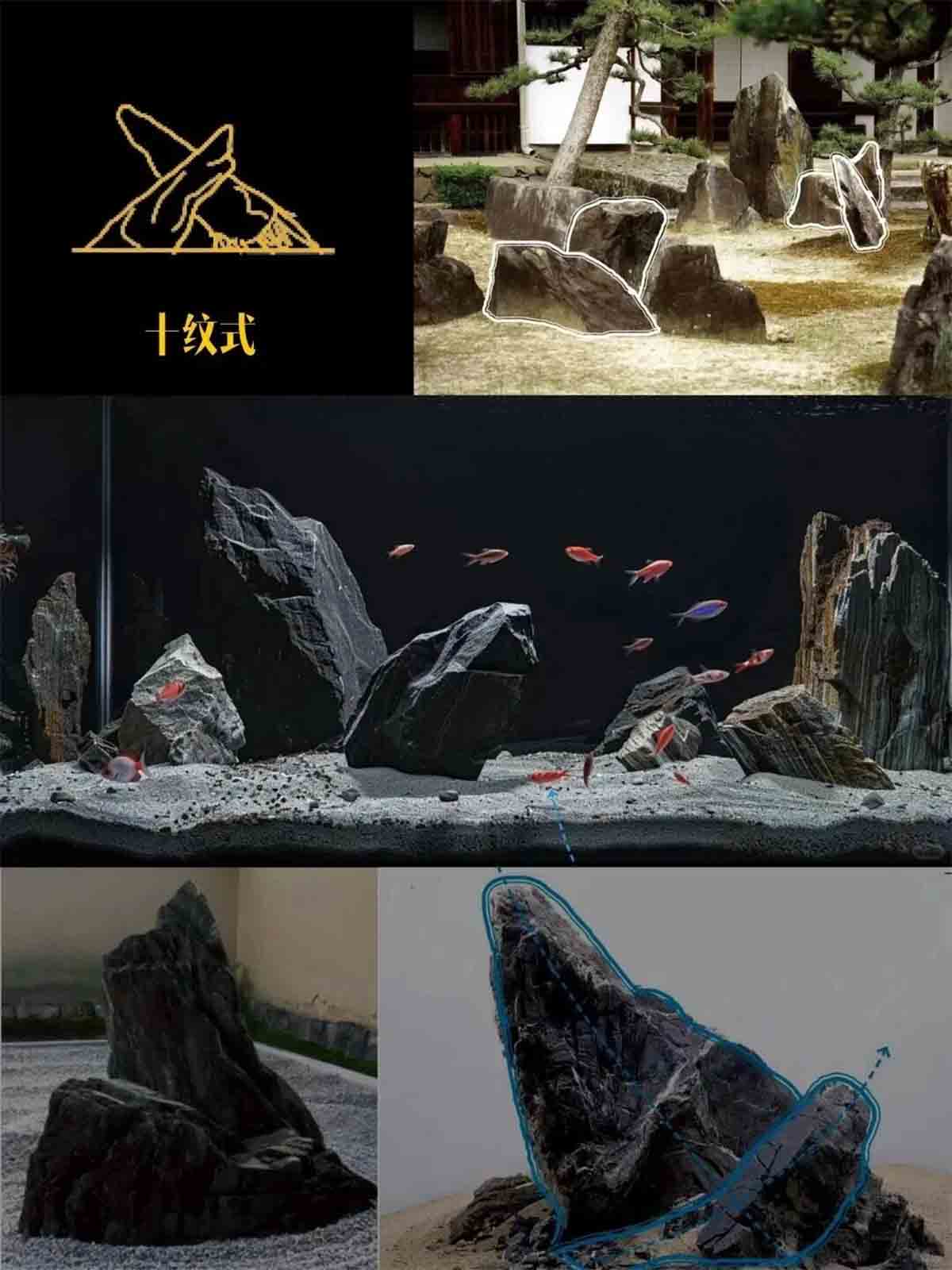

核心特征:石材排列呈“十字交叉”或“网格状”纹理,通过石块的横竖组合,形成规律的纹理图案,强调“秩序美”与“细节感”。

设计要点:横竖石材的长度、宽度需协调,纹理间距需统一;可在交叉点点缀小型装饰物(如金属牌、绿植),丰富细节。

应用场景:适配项目的“文化细节区”(如传统园林风格的地面纹理)、“科普展示区”(如地质博物馆外的岩石纹理展示)或“精致景观区”(如文创街区的小型石景装饰),提升场景的精致度与文化细节。

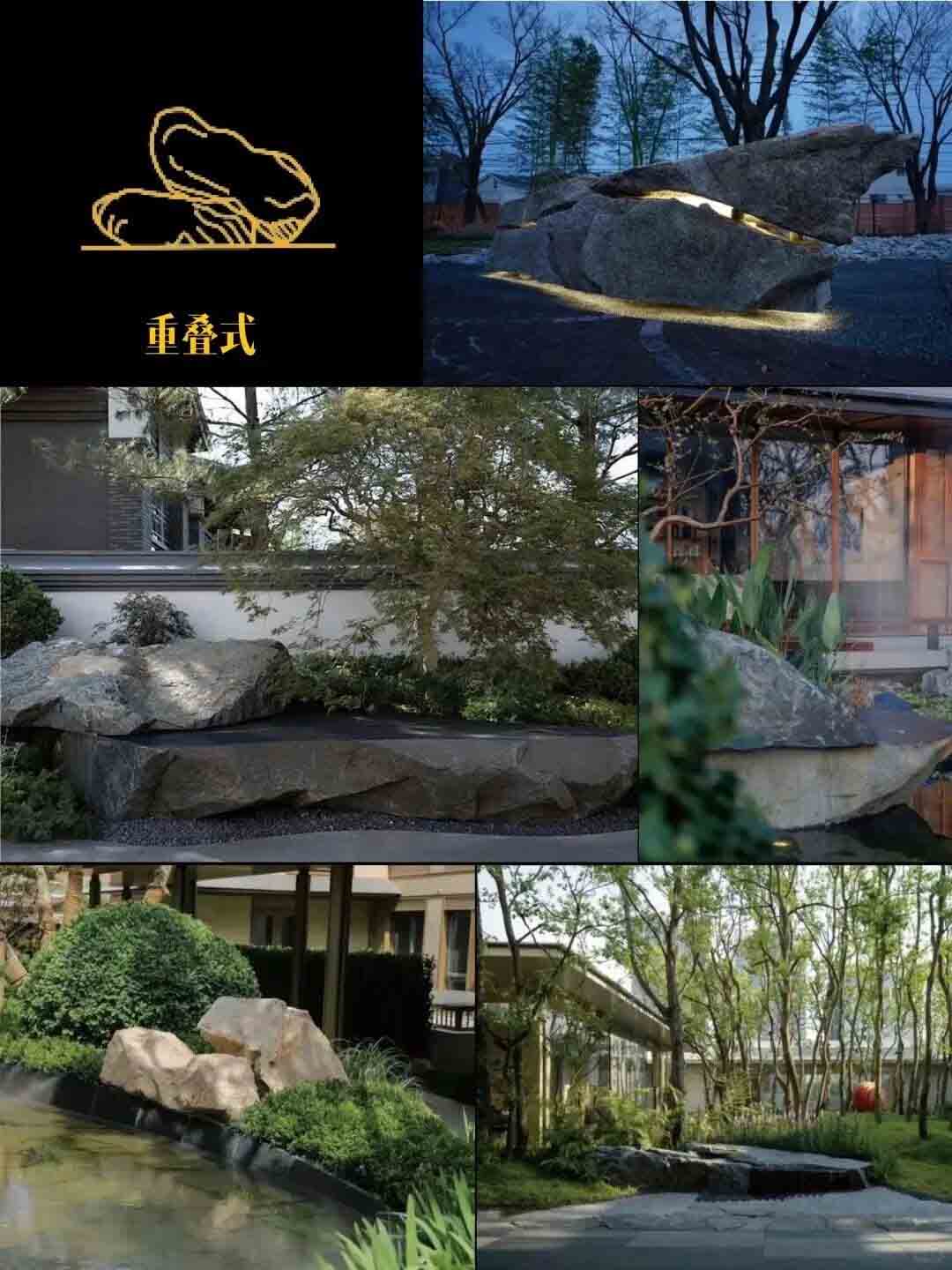

核心特征:多块石材“上下重叠”排列,形成“堆叠感”与“立体感”,模拟自然岩石的层积形态,突出“厚重”与“层次”。

设计要点:下层石材需宽大、稳固,上层石材逐渐减小;重叠间隙需预留,避免完全贴合,增强透气感。

应用场景:适用于项目的“山地景观区”(如模拟山体岩层的重叠状态)、“瀑布景观区”(如瀑布下方的岩石堆叠)或“文化雕塑区”(如用重叠石模拟历史建筑的层叠结构),还原自然或人文景观的厚重感。

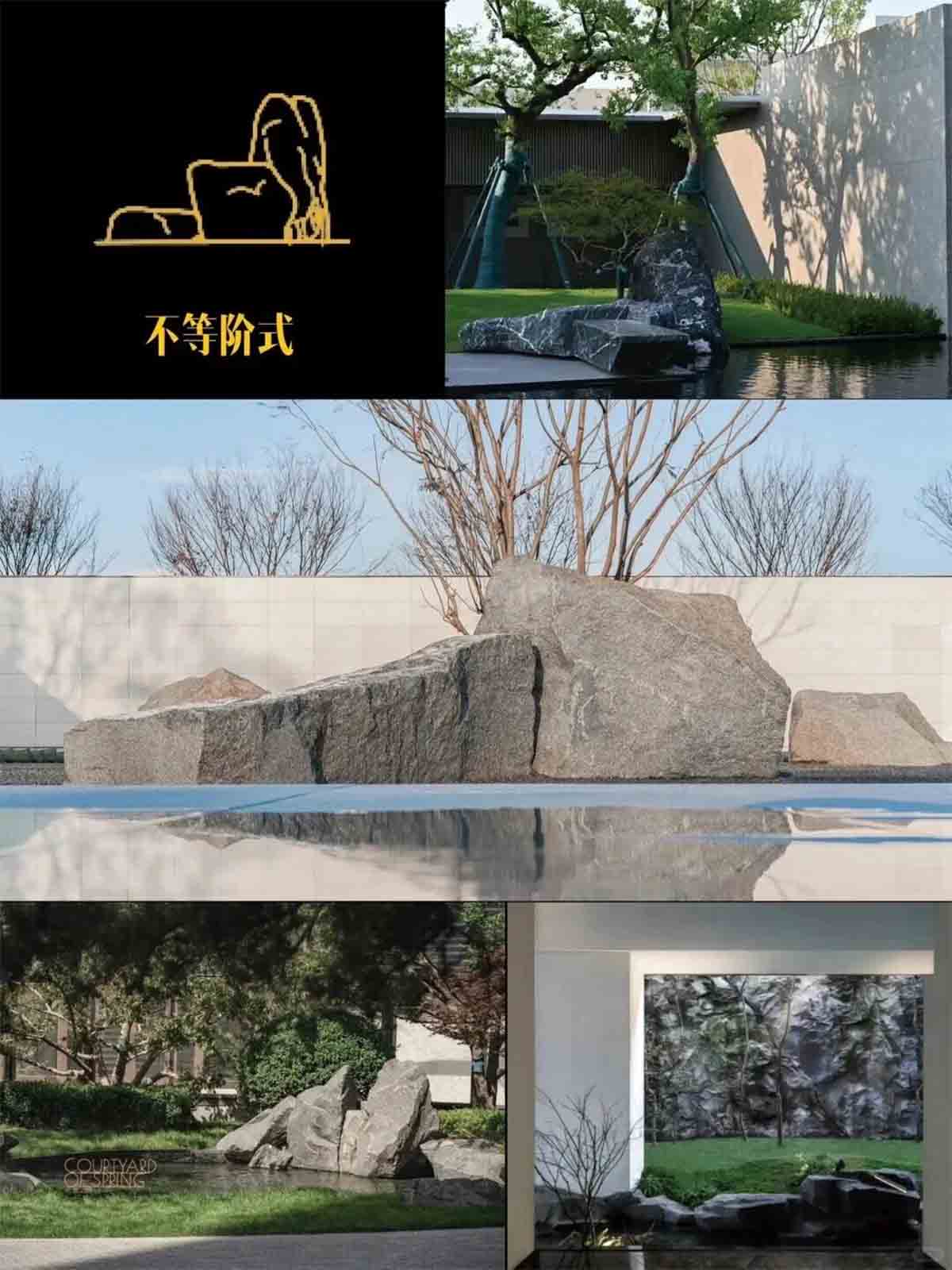

核心特征:石材排列呈“阶梯状”,但各阶梯的高度、宽度不一致,兼具“层次感”与“不规则美”,避免规整阶梯的单调。

设计要点:阶梯高度差需适中(一般不超过30cm),确保游客安全;可结合地形坡度设计,顺应自然地形。

应用场景:常用于项目的“坡度景观区”(如山地景区的阶梯步道旁)、“亲水驳岸区”(如湖边的不等阶石驳岸)或“分层休憩区”(如分层式观景平台的石景),既解决地形问题,又丰富视觉层次。

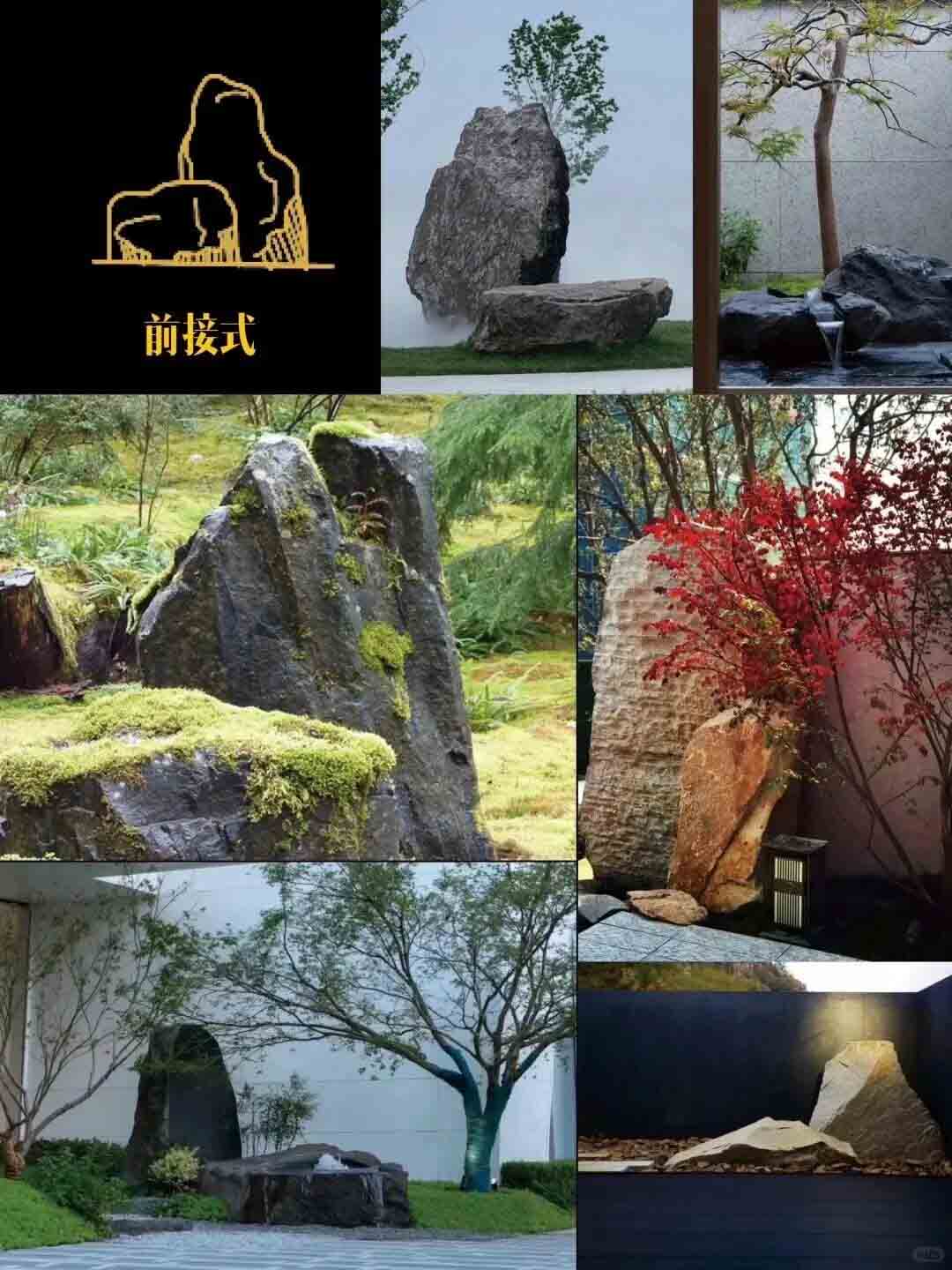

核心特征:以“前后衔接”为核心,前一块石材的末端与后一块石材的前端部分重叠或紧密连接,形成“连贯延伸”的视觉效果,强化动线的连续性。

设计要点:前后石材的连接需自然,避免明显缝隙;可沿直线或曲线方向衔接,适配不同空间形态。

应用场景:适用于项目的“线性景观区”(如沿湖的线性石景带)、“引导步道区”(如通往观景台的连贯石景)或“边界景观区”(如景区与外部区域的边界衔接石景),增强空间的连贯性与整体性。

综上,12种景观石组合方式并非孤立的设计手法,而是需结合项目的“主题定位”“空间功能”与“游客需求”灵活运用。自然山水类文旅项目可优先选择蓬莱式、重叠式、斜搭式,还原自然意境;人文历史类项目可侧重合掌式、十纹式、独立式,传递文化厚重感;休闲体验类项目则可多用并列式、熨烫式、不等阶式,兼顾实用性与观赏性。

在文旅景观设计中,景观石的组合本质是“自然元素与人文需求的融合”,通过石材的造型、排列与空间的互动,既满足游客对自然美的追求,又承载文旅项目的文化内涵。合理运用这12种组合策略,能让景观石从“装饰元素”升级为“体验载体”,最终提升文旅项目的吸引力与竞争力。

扫一扫添加微信

关注微信公众号

总部地址:广州市番禺区番禺大道北555号广州番禺天安节能科技园总部中心23号楼12层 邮编:511400

生产基地地址:广东韶关新丰马头镇工业园

联系电话:020-39388591 传真:+8620-23889566

24小时业务热线:18675872398(微信同号)

业务邮箱:hs@gzhaisen.com