EPCO 模式的核心逻辑,是通过 “设计(E)- 采购(P)- 施工(C)- 运营(O)” 的一体化整合,降低传统分散模式中的 “信息不对称” 与 “交易成本”。传统开发中,设计方侧重美学与规范,施工方关注工期与成本,运营方接手时往往面临 “建得好看但不好用” 的困境, 如观景台未考虑游客休息需求、商业空间动线不符合消费习惯。而 EPCO 模式通过 “同一主体统筹全环节”,理论上能实现 “后端运营倒推前端设计”,让项目从策划阶段就锚定 “可运营、能盈利” 的目标。

1.理论落地的成功样本:以 “运营脑” 贯穿全周期

以内蒙古好汉山明长城国家文化公园 EPCO 项目为例,该项目总投资 1.37 亿元,其中中央预算内投资 8000 万元,地方政府配套 5745 万元,建设期为 2022-2024 年。

规划团队确立了 “保护为基础,运营为前提” 的开发建设模式,将运营思维植入项目全流程。在策划阶段就通过市场调研明确目标客群(历史文化爱好者、亲子家庭)的需求;设计阶段结合 “文化展示 + 游客体验 + 商业收益” 三重目标,规划了飞越长城飞行影院 720°、悬浮影厅、四公主带你游长城互动体验等沉浸式产品;建设阶段每周召开设计、施工、运营团队协同会议;2024 年 10 月开园后,运营团队持续根据游客反馈优化场景与服务。这种 “全周期运营介入” 确保了项目从一开始就走向 “文化有传承、体验有深度、收益可持续” 的路径。

(好汉山明长城国家文化公园项目)

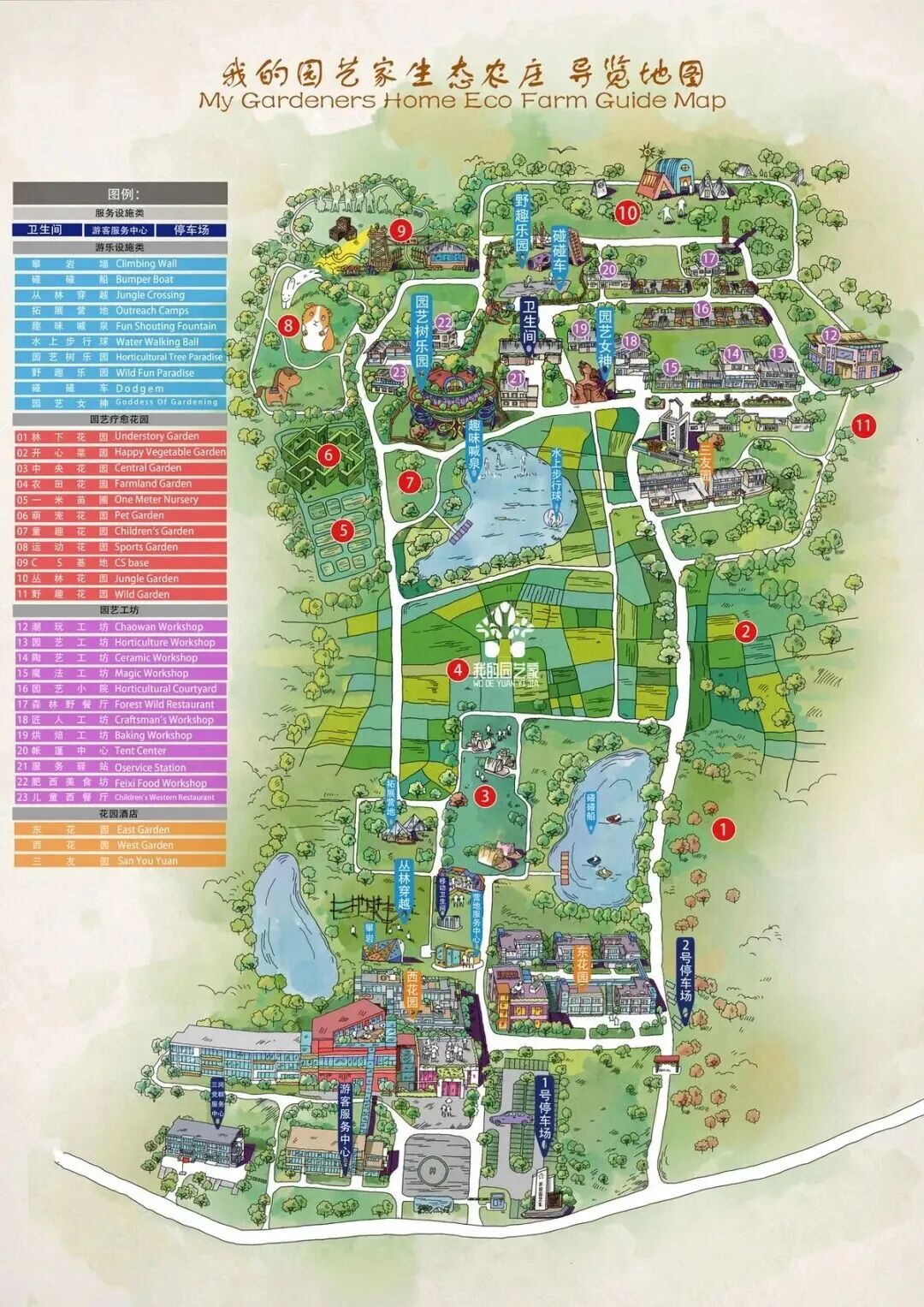

安徽肥西县 “我的园艺家” 生态农庄是另一EPCO的成功案例。作为政府专项债支持的党建公益类项目,规划团队承担了总规、设计、施工及运营全环节工作。项目规划红线约 241.92 亩,自 2024 年初试运营以来,已实现八大功能运营,成为合肥近郊知名的亲子微度假中心。运营团队从策划阶段就介入,针对亲子家庭需求设计了丛林穿越、陶艺工坊等 10 多种游乐项目和 8 大体验性互动项目,试运营期间已接待 100 余个会议团建活动,承接近百场大中小型会议。游客反馈显示,园区 “园艺树游乐园的创意无限,从空中蹦床林到迷幻滑梯区,每一个游乐设施都展现了设计者的独特眼光”,这种高度适配市场需求的开发成果,正是 EPCO 模式核心价值的体现。

(安徽肥西县 “我的园艺家” 生态农庄)

2.现实中的模式异化:从 “价值创造” 到 “利益套利”

遗憾的是,部分项目中 EPCO 模式出现了 “异化”,沦为 “利益分配工具”。广西桂林市恭城瑶族自治县瑶汉养寿城项目就是典型案例。该县不顾当地实际条件,在缺乏人才、产业基础的情况下,强行推动建设总占地面积约 140 亩的文旅项目,规划总投资 16.5 亿元,实际投资 5.4 亿元后因资金链断裂部分停工烂尾,成为 “半拉子” 工程,已建成的 11 栋建筑中有 6 栋闲置,利用率低、效益不佳,群众反映强烈。这种脱离实际的开发模式,暴露出部分地方政府将 EPCO 视为 “快速消耗预算、完成建设指标” 的工具,过度关注 “项目是否按时建成”,却忽视 “建成后如何运营” 的短视行为。

(瑶汉养寿城项目)

无论是采用 EPCO 模式,还是传统开发模式,文旅项目的长期成功都依赖于 6 大核心要素。这些要素并非 “抽象理论”,而是从多个成功案例中提炼出的 “可落地、可复制” 的能力。

1.运营前置:从 “建成后介入” 到 “策划期参与”

运营团队的 “提前介入”,是项目规避 “运营风险” 的关键。这里的 “前置” 不是 “象征性参与”,而是 “深度提资”, 即运营团队从策划阶段就输出 “需求清单”,反向指导设计与建设。

就如上述案例中提到的好汉山明长城国家文化公园,项目初期就组建跨学科运营团队,通过 18 次实地勘查明确 “长城文化体验需兼顾教育性与趣味性” 的核心需求。设计阶段基于该需求规划了茶马互市数字化交易体验等互动场景,游客可使用交易卡在互市八大商铺的售卖设备上自主交易,游戏结束后根据身份卡内货品价值获得奖品,增强了体验的趣味性。建设阶段,运营团队还针对 “互动设备的耐用性、操作便捷性” 提出优化建议,确保建成后 “好用、好维护”。这种全周期参与机制,有效避免了 “建完不好用” 的行业痛点。

2.文化转化:从 “静态展示” 到 “动态参与”

文旅项目的核心竞争力,是 “独特的文化 IP”,但关键在于 “如何将文化转化为可体验、可消费的场景”, 而非简单地 “摆文物、挂展板”。

四川隆昌 “港盈・新街里” 文旅商业街区的做法有一定的参考性,其深度挖掘川南本地文化,将 “川南民居建筑风格” 作为街区整体风貌,引入 “夏布织造、土陶制作” 等非遗工坊,让游客可以 “亲手织夏布、做土陶”;同时,结合 “隆昌牌坊文化” 设计打卡点,让文化从 “历史符号” 变成 “可感知的场景”。开业半年,该街区月均营业额超 3000 万元,其中非遗体验相关消费占比达 35%,日均人流量达 1.5 万,节假日高峰时段人流量突破 5 万人次。

三星堆博物馆的文创开发则展示了文化转化的另一种路径。其文创收入从 2023 年的约 1 亿元增长至 2024 年的约 2 亿元,90% 来自文创产品销售。成功的关键在于从 “销售文物复刻品” 转向 “二次创作和产品开发”,如通过品牌授权下的 ODM 模式开发盲盒、香薰等产品,并建立 “3 个月试销淘汰机制”,确保产品贴合市场需求。这种 “文化 IP 商业化” 模式,证明了传统文化在现代文旅消费中的巨大潜力。

3.成本管控:从 “盲目砸钱” 到 “理性投资”

文旅项目的成功,从不取决于 “投资规模”,而在于 “投资效率”,即 “每一分钱是否花在能产生持续收益的环节”。

EPCO 模式下,尤其需要警惕 “前期环节利润透支运营资金”。广西恭城瑶汉养寿城项目的失败就在于此,规划投资 16.5 亿元却未形成可持续的运营能力,最终资金链断裂。与之形成鲜明对比的是南昌滕王阁景区的提升改造项目,通过 “核心景区收费 + 外围免费开放” 的模式,将开放面积扩大到 640 多亩,虽然保洁、安保成本翻倍,但通过商业布局优化和常态化文化活动引入,2024 年核心景区接待游客 210.5 万人,同比增长 15.81%;免费开放区域累计吸引游客超 650 万人次,带动商铺租金上涨超六成,已签约金额近千万元。这种 “小投入撬动大效益” 的模式,彰显了精准投资的价值。

4.市场迭代:从 “一次性建设” 到 “持续优化”

文旅消费需求的变化速度极快,如前几年流行 “网红打卡点”,现在更关注 “深度体验”;前几年偏好 “长途旅游”,现在更青睐 “短途微度假”。这要求项目不能 “建成后就躺平”,而要具备 “快速调整能力”。

深圳甘坑客家小镇的运营实践为例,在 2025 年五一假期,该镇以 “春日奇遇甘坑”2.0 活动,将百年非遗麒麟舞与 AI 机器人竞技、客家水龙泼水狂欢与二次元冰淇淋市集相结合,接待客流超 23 万人次,成为深圳接待游客数量前三的景区。其成功秘诀在于 “活动 + 街区” 的动态调整模式,如凤凰谷内不仅设置麒麟文化氛围装置,还安排拓印、投壶等互动体验项目,让游客深入了解文化内涵。这种 “小步快跑、持续迭代” 的方式,确保了项目始终保持市场吸引力。

(深圳甘坑客家小镇及“春日奇遇甘坑”活动)

5.科技赋能:从 “单纯炫技” 到 “服务体验”

科技是文旅项目的 “工具”,而非 “目的”。成功的科技应用,必然是 “降低文化理解门槛、提升体验沉浸感”,而非 “为了用科技而用科技”。

好汉山明长城国家文化公园的科技应用遵循这一逻辑。项目打造的飞越长城飞行影院 720°、悬浮影厅等设施,不是简单堆砌技术,而是通过沉浸式体验让游客 “穿越回长城戍边年代”,直观感受长城文化的历史厚重感。这种 “虚实结合” 的方式,让游客对 “长城精神” 的理解更深刻,有效解决了文化遗产 “看不懂、体验浅” 的难题。

三星堆博物馆的数字化转型也值得关注。通过建立 “管委会决策审核、博物馆版权管理及指导、公司专业化运营” 的机制,其线上销售收入一年间增长 4 倍。科技在这里成为 “文化传播的桥梁”,而非 “炫技的道具”,这种务实导向值得借鉴。

6.商业闭环:从 “门票依赖” 到 “多业态盈利”

单一的 “门票经济” 早已无法支撑文旅项目的长期运营,成功的项目必然构建 “文化 + 商业 + 教育 +……” 的多业态消费闭环。

四川隆昌 “港盈・新街里” 通过 “活动引流 - 体验转化 - 消费沉淀” 的闭环设计,直接拉动隆昌县社消零总额从 130 亿跃升至 160 亿元。其核心做法是 “月月有主题、节节有活动”,如从群星演唱会、年货节到 “隆昌一绝” 的羊肉汤节、稻田虾音乐节,文化 IP 持续点燃消费热情,使隆昌从 “路过地变成目的地”。

中国插花艺术博物馆的做法也值得借鉴,这里不仅有 “插花展览”,还开设 “插花体验课、研学营”,同时售卖 “插花工具、文创产品”,形成 “展览引流 - 体验转化 - 产品复购” 的盈利链路,非门票收益占比达 75%。这种多元盈利模式,确保了项目的可持续运营。

(中国插花艺术博物馆)

EPCO 模式只是文旅项目开发的 “选项之一”,而非 “最优方式”。从近年行业实践来看,三类成功模式值得关注,同时也为行业呈现出清晰的发展趋势。

1.三类多元成功模式:适配不同项目场景

“微更新 + 可持续运营” 模式:适配城市更新、老旧项目改造。南昌滕王阁景区是典型代表,通过向北扩建 188 亩新景区,串联周边商圈,将收费区域从 120 亩缩减至 57 亩,大部分区域 24 小时免费开放。改造后不仅游客量突破千万,还带动周边商铺租金上涨超六成,实现了 “流量变留量” 的转变。这种模式的核心是 “最小成本激活资产”,通过文化场景修复、运营机制优化,让闲置或低效的文旅资产 “重获生命力”。

“文化赋能 + 商业模式创新” 模式:适配县域文旅、特色小镇项目。四川隆昌 “港盈・新街里” 通过深度融合本地文化与商业业态,以 92% 的开业率、月均超 3000 万元营业额,成为激活县域消费的新样板。该项目不仅吸引了 40% 的隆昌首店入驻,更成为青年返乡的孵化器,证明县域文旅项目完全可以通过精准的文化定位和商业设计实现突破。

“F+EPC+O” 模式:适配大型综合文旅项目。该模式在 EPCO 基础上加入 “融资(F)” 环节,由总承包商承担部分融资责任,并通过 “对赌协议” 绑定利益。在肥西县 “我的园艺家” 项目中,通过政府专项债支持和专业运营团队介入,实现了党建公益属性与市场运营价值的平衡,成功入选《中法建交 60 周年纪念邮册》。这种模式更强调 “投资效率与风险共担”,适合资金需求大、运营周期长的项目。

2.三大未来趋势:把握行业发展方向

(1)微度假产品爆发

受 “短途高频、休闲放松” 的消费需求驱动,微度假项目持续增长。肥西县 “我的园艺家” 生态农庄通过打造园艺疗愈花园、亲子游乐等业态,成为合肥近郊颇有名气的亲子微度假中心,其成功印证了市场对 “距离近、体验好、性价比高” 产品的强烈需求。

(2)文化 IP 商业化深化

从三星堆博物馆文创年收入 2 亿元,到隆昌新街里的文化活动引流,显示文化 IP 的商业转化能力不断增强。未来,文旅项目将更注重 “文化符号的现代演绎”,通过二次创作让传统文化焕发新活力。

(3)运营专业化分工

三星堆采用的 “管委会决策审核、博物馆版权管理及指导、公司专业化运营” 机制,以及绿维文旅的 “投建融营回购” 协同模式,都指向运营专业化分工的趋势。专业人做专业事,通过清晰的权责划分提升运营效率,将成为文旅项目成功的关键保障。

EPCO 模式并非文旅项目成功的 “万能钥匙”,其价值实现依赖于 “是否以运营为导向、是否具备全环节能力、是否坚持长期主义”。内蒙古好汉山明长城项目与广西恭城瑶汉养寿城项目的鲜明对比,印证了模式本身无优劣,关键在于如何运用。

对文旅开发者而言,更应关注以下三点核心建议:

不纠结模式,先锚定需求:选择开发模式前,先明确项目的 “核心目标、资源禀赋”,再选择适配的模式。如县域小项目适合 “文化赋能 + 微更新”,大型综合体适合 “F+EPC+O”。

把 “运营前置” 落到实处:无论采用哪种模式,都要让运营团队从策划阶段介入,参考好汉山项目中的协同机制,建立 “设计 - 施工 - 运营” 常态化沟通机制。

坚持 “文化为核、体验为王”:文旅项目的本质是 “提供有价值的文化体验”,避免 “重硬件、轻内容” 的误区。从三星堆的文创创新到隆昌的非遗活化,这些案例都证明:只有深度挖掘文化内涵、持续优化体验场景,才能实现可持续发展。

总之,文旅项目开发的 “最优解”,从来不是某一种固定模式,而是 “对市场需求的精准把握、对文化的深度转化、对运营的持续投入”,这才是穿越行业周期、实现可持续发展的核心逻辑。

扫一扫添加微信

关注微信公众号

总部地址:广州市番禺区番禺大道北555号广州番禺天安节能科技园总部中心23号楼12层 邮编:511400

生产基地地址:广东韶关新丰马头镇工业园

联系电话:020-39388591 传真:+8620-23889566

24小时业务热线:18675872398(微信同号)

业务邮箱:hs@gzhaisen.com