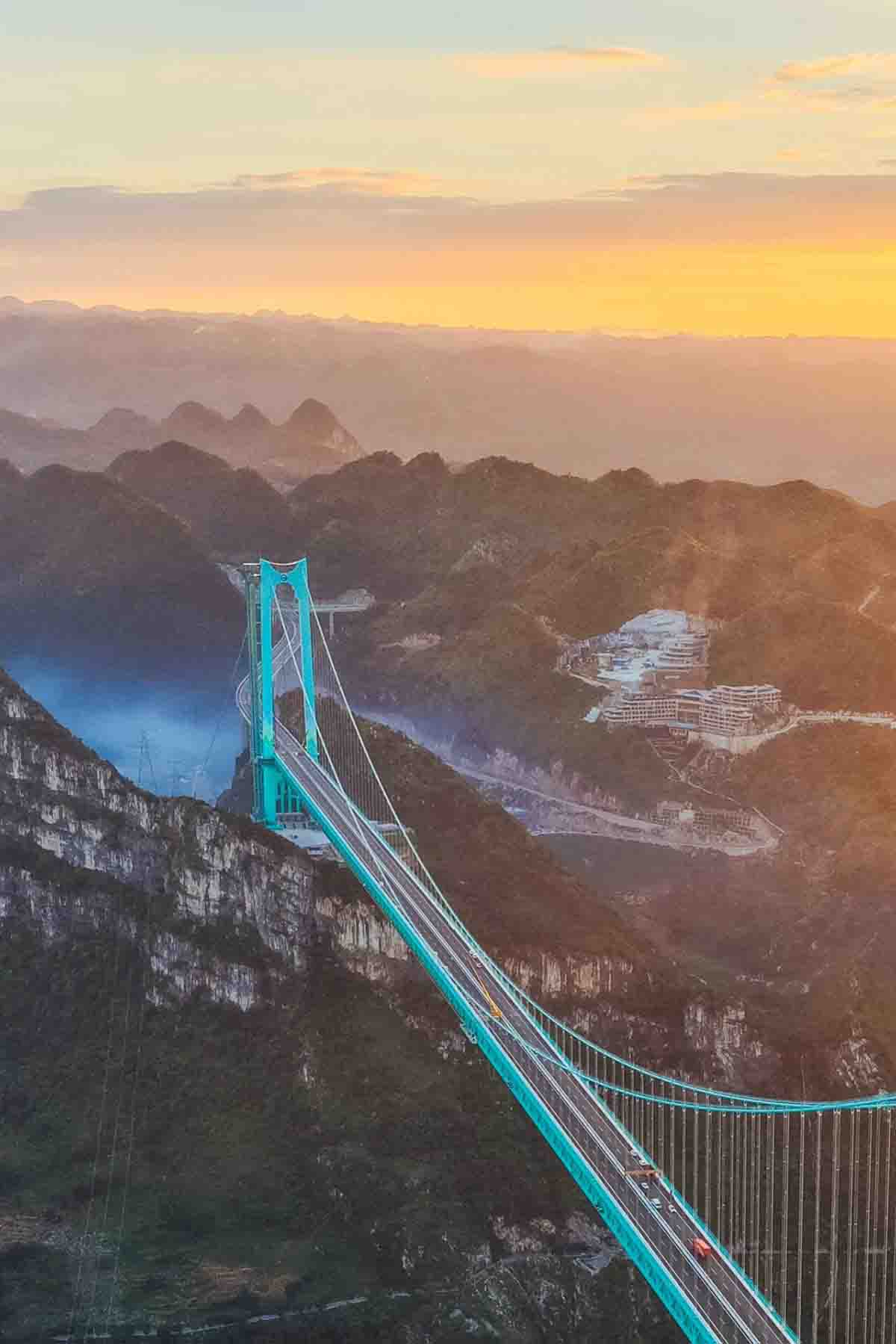

当 625 米的垂直高度与 1420 米的主跨共同铸就 “横竖都是世界第一” 的工程传奇,花江峡谷大桥的价值早已超越交通载体的范畴。作为贵州桥旅融合 3.0 时代的标志性作品,其创新内核深植于前期规划的系统思维 —— 通过 “桥上做吸引力,桥下做生产力” 的全域布局,将桥梁工程与峡谷景观、布依文化、极限体育、休闲旅游深度编织,构建出可感可玩可联动的云端综合体,为交通基础设施的功能跨界提供了教科书级样本。9月28日正式通车后,这座大桥也吸引了大量游客,据数据显示,国庆单日最高接待游客量突破4万人次,前六日累计接待游客逾18万人次。

桥旅融合3.0的突破首先体现在设计阶段的需求预埋,实现了体育功能与工程安全的有机统一。

1.赛事场景的结构性预留

不同于后期附加的旅游设施,花江峡谷大桥在2019年设计之初便植入体育基因。针对高空极限运动的特殊需求,工程团队在结构计算中预留了专用荷载与预埋件,将抗风稳定板改造为高空竞速跑道,在桥塔侧部构建无绳蹦极台,这种室外兜网式蹦极设施在全球高桥中极为罕见。625 米的桥高优势被充分激活,形成蹦极的极限体验场景,其结构强度经过专项测算,可同时满足竞技赛事与大众体验的双重需求。

2.全球独创赛事 IP 的场景赋能

依托“世界第一高桥”的独特禀赋,规划团队打造了全球首个高桥铁人三项赛事,形成“全球独创、难度极高、环境极美、不可复制”的四大核心亮点。赛事路线将桥面竞速、峡谷骑行与河谷跑步有机串联,既利用了桥梁本身的空间特性,又联动了周边喀斯特地貌资源。2025高桥跳伞国际邀请赛的成功举办,进一步验证了前期规划中低空飞行起降点、赛事配套通道等设计的前瞻性,使大桥成为国际极限运动的全新地标。

以数字技术激活桥梁的夜间价值与科普功能,是花江峡谷大桥突破传统观光模式的关键创新。

1.水幕光影秀的技术解码

大桥的夜间体验通过300米巨型水幕与高精度激光投影系统实现重构。这套系统以峡谷崖壁为天然幕布,利用高压水泵形成均匀水膜,配合激光投影将三叠纪地质演变、布依族迁徙历史等内容具象化呈现。其创新之处在于将工程照明与文化表达深度融合——灯光亮度根据峡谷生态环境进行精准调控,既保证观赏效果又避免光污染,而水幕的动态变化与桥面灯光形成呼应,构建出“桥映峡谷、光溯远古”的沉浸式场景。

2.五感交互的科普场景打造

科技赋能更体现在观光设施的科普功能设计中。800米高空的全透明观景台配备震动模拟系统,当游客站立其上时,可通过脚下玻璃的细微震动与同步解说,感知桥梁受力原理与峡谷地质构造。观光电梯内部嵌入交互式屏幕,随高度变化实时展示桥梁建设历程与三叠纪古海洋演化知识,使“看桥”、“过桥”过程转化为“懂桥”的科普体验,实现科技与自然的深度对话。

将地域文化符号植入交通服务空间,实现了餐饮休闲与桥梁体验的场景融合。

1.云端餐饮的文化锚定

位于主塔顶端的云端咖啡厅,成为业态融合的典型代表。规划团队摒弃标准化连锁品牌,选择贵阳本土乔治咖啡入驻,其创始人张黔阳凭借“喀斯特地貌烘焙曲线”技术斩获世界咖啡师大赛冠军,使咖啡产品本身成为地域文化载体。800米的海拔高度不仅创造了云端观景台的消费场景,更通过冠军咖啡品鉴与世界第一高桥的结合,构建出兼具味觉体验与景观价值的独特空间,打造独特的“第一”价值,实现了本土品牌与超级工程的价值互哺。

2.服务设施的功能复合

大桥的观光廊道被赋予多重功能属性:既是通行步道,也是桥梁科普展厅,沿途设置的金属浮雕展示着布依族银饰工艺;桥塔内部不仅容纳观光电梯,还嵌入婚姻登记点与主题邮局,使工程空间转化为承载情感记忆的公共场景。这种“一空间多用途”的规划思路,最大化提升了设施利用率,也让文化表达渗透到体验的每个环节。

云渡服务区作为前期规划的核心配套,以“交通服务+旅游体验”的综合体模式,构建了桥旅融合的闭环生态。

1.景区化服务区的规划逻辑

按照国家 5A 级景区标准打造的云渡服务区,突破了传统服务区的功能边界。其建筑设计采用“海床模式”,顺应山地地形减少开挖,既降低工程成本又呼应桥遇三叠纪・云渡古海洋的主题。内部功能涵盖餐饮购物、非遗展示、房车补给等多元业态,其中布依族刺绣工坊与地质标本展厅的设置,使服务区成为大桥旅游的“前置体验厅”,实现交通停靠与旅游消费的无缝转换。

2.区域资源的串联赋能

服务区的规划价值更体现在全域联动中。通过专用步道与大桥观光区连接,形成“服务区 - 观景台 - 峡谷步道”的环形游览线路,同时开通接驳车串联三叠纪地质博物馆、小花江布依古村与黄果树瀑布等景点。这种规划使大桥从孤立景点升级为区域旅游枢纽,贞丰与关岭两岸2小时通行时间缩短至 2 分钟的交通优势,转化为游客停留时间延长的旅游效益,真正实现一桥带活一片的区域发展目标。

花江峡谷大桥的创新实践,标志着中国桥旅融合从“交通+观光”的2.0模式,迈入“全域化、沉浸式、多业态”的3.0时代。其核心密码在于前期规划中打破了交通工程与旅游开发的行业壁垒——将体育赛事需求纳入结构设计、用科技手段重构观光逻辑、以本土文化激活服务价值、靠配套设施实现全域联动。这种创新不仅让世界第一高桥为可游可赏可玩的旅游目的地,更为山地地区交通基础设施赋能区域发展提供了可参考的“贵州案例”,书写了功能跨界的时代新篇。

扫一扫添加微信

关注微信公众号

总部地址:广州市番禺区番禺大道北555号广州番禺天安节能科技园总部中心23号楼12层 邮编:511400

生产基地地址:广东韶关新丰马头镇工业园

联系电话:020-39388591 传真:+8620-23889566

24小时业务热线:18675872398(微信同号)

业务邮箱:hs@gzhaisen.com